私は保育士として色んなお子さんと関わらせていただきましたが、自分の子どもがASD(自閉症スペクトラム障害)とADHD(注意欠如・多動症)を併せ持っていると分かったとき、戸惑いました。

育児の知識があっても、目の前の我が子にはうまく通じないことばかり。

親として、毎日試行錯誤の連続です。

そんな中で、子どもの気持ちを少しでも理解したくて試したのが「PECS(絵カード交換式コミュニケーション)」でした。

言葉だけでは伝わりにくいことも、絵や写真を使うとすんなり伝わることが増え、「こうすれば分かるんだ!」と親の私も発見の連続。

特別な道具がなくても始められるので、同じように言葉のやりとりで悩んでいる方に、ぜひ知ってほしい方法です。

言葉が伝わらないもどかしさ

「どうして伝わらないんだろう?」

— これが、我が子と向き合う中で一番最初に感じたことでした。

話しかけても反応がなかったり、違うことを始めてしまったり。

「ご飯食べよう」「靴を履こうね」といった簡単な言葉ですら伝わらないことがありました。

最初は「聞こえていないのかな?」と思いましたが、そうではありません。

ただ、言葉だけではうまく理解できないのです。

親が何を求めているのか、どう行動すればいいのか、言葉だけではピンとこない。

そんな壁を感じることが増えていきました。

PECS(ペクス)との出会い

どうしたら伝わるんだろう?

そんな悩みの中で出会ったのが「PECS(絵カード交換式コミュニケーション)」という方法でした。

簡単に言うと、「言葉の代わりに絵や写真を使って伝える」方法です。

例えば、「おもちゃがほしい」と言葉で言えなくても、おもちゃの絵が描かれたカードを指さしたり、親に渡したりすれば気持ちが伝わります。

最初は「本当にこれでコミュニケーションができるの?」と半信半疑でしたが、少しずつ子どもがカードを使い始め、少しずつ気持ちが伝わるようになりました。

ASDの子どもは、言葉だけでなく絵やジェスチャーでも気持ちを表現できます。伝わることで戸惑いが減り、育児も少し楽になりました!

PECSって何? 保育士ママが簡単解説

「PECS(ペクス)」という言葉を聞いたことがありますか?

普段聞き慣れない言葉ですよね。

これは 「絵カード交換式コミュニケーションシステム」の略で、言葉でのやりとりが難しい子どもでも、自分の気持ちを伝えやすくする方法です。

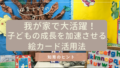

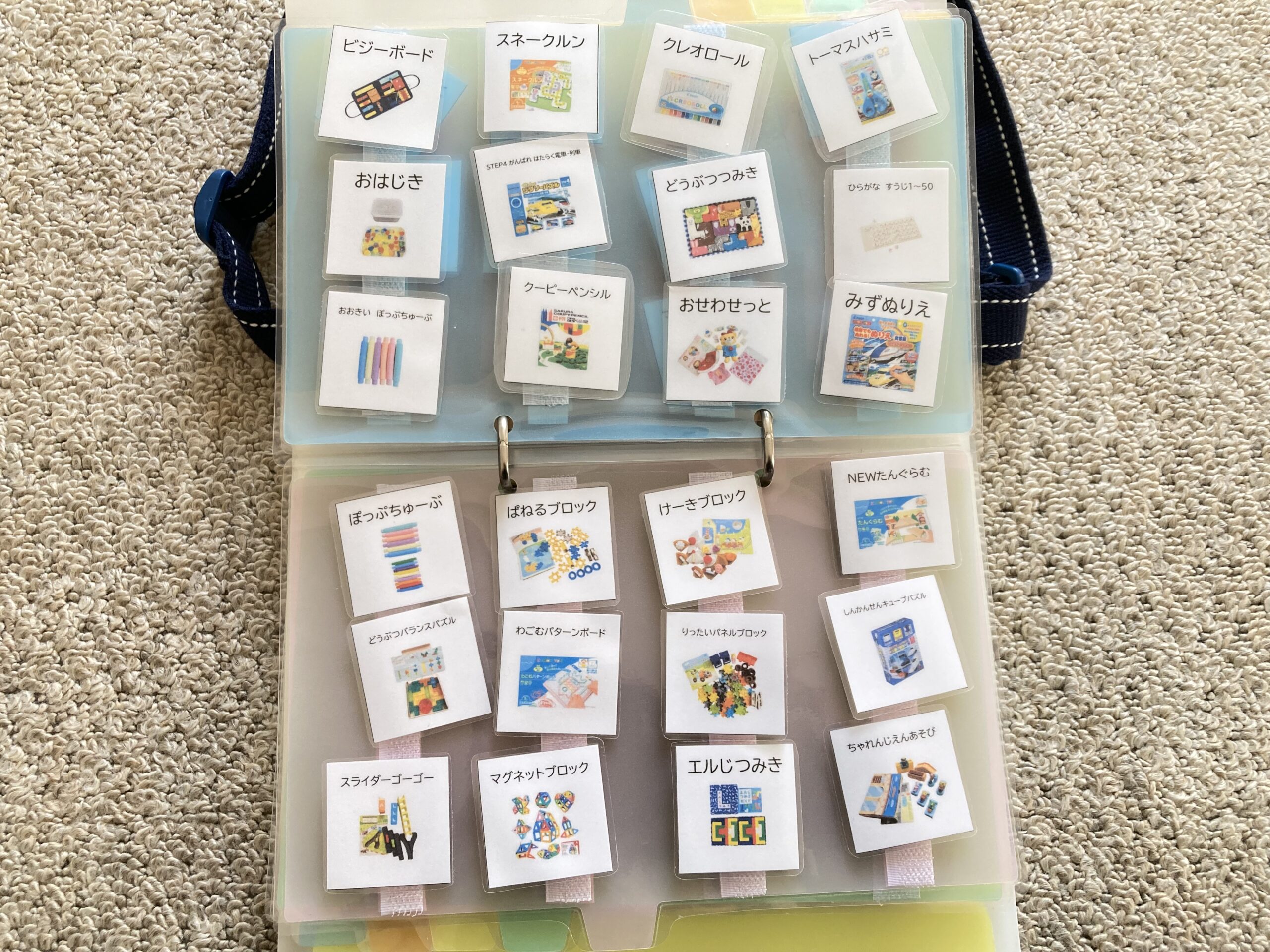

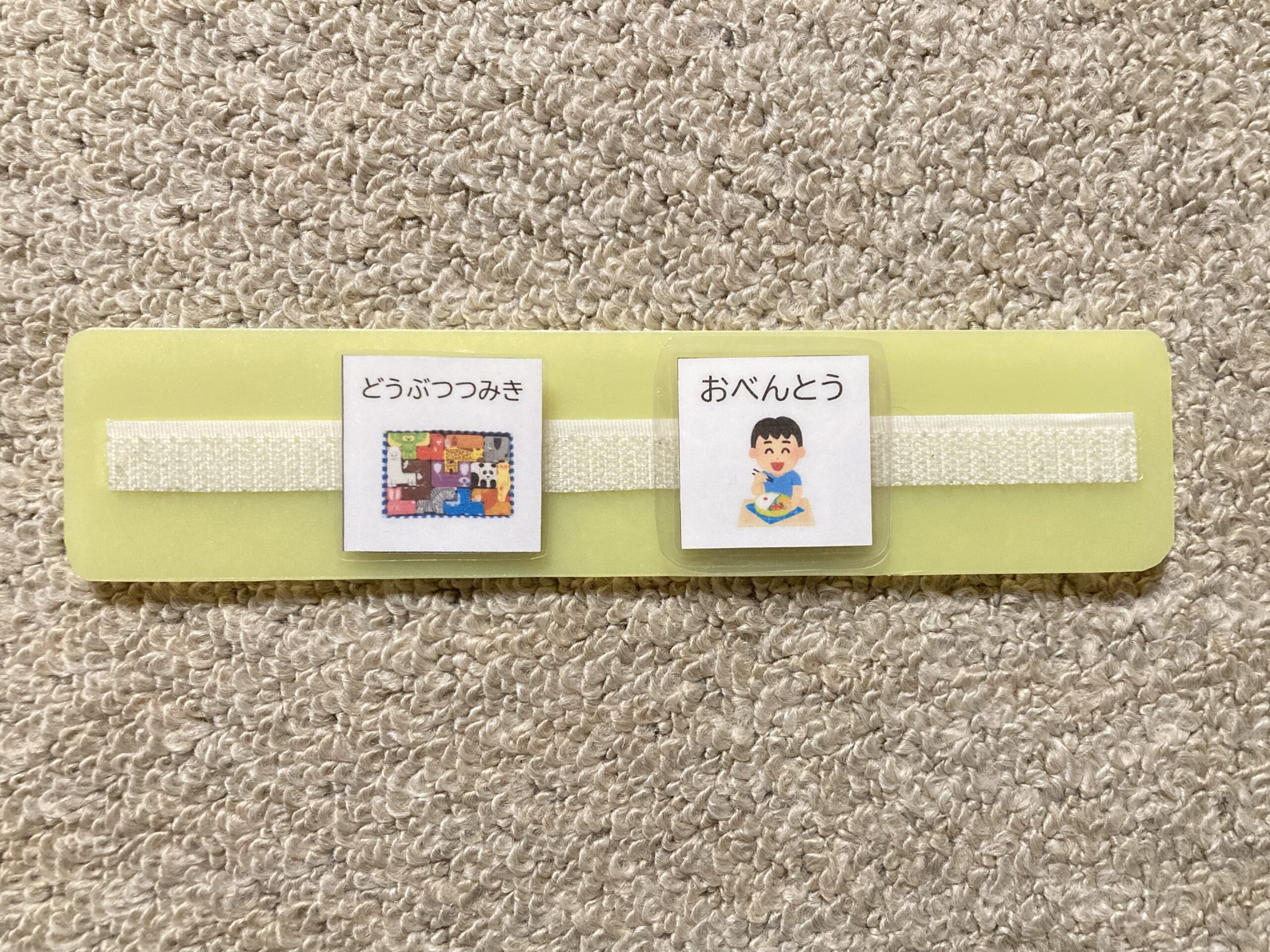

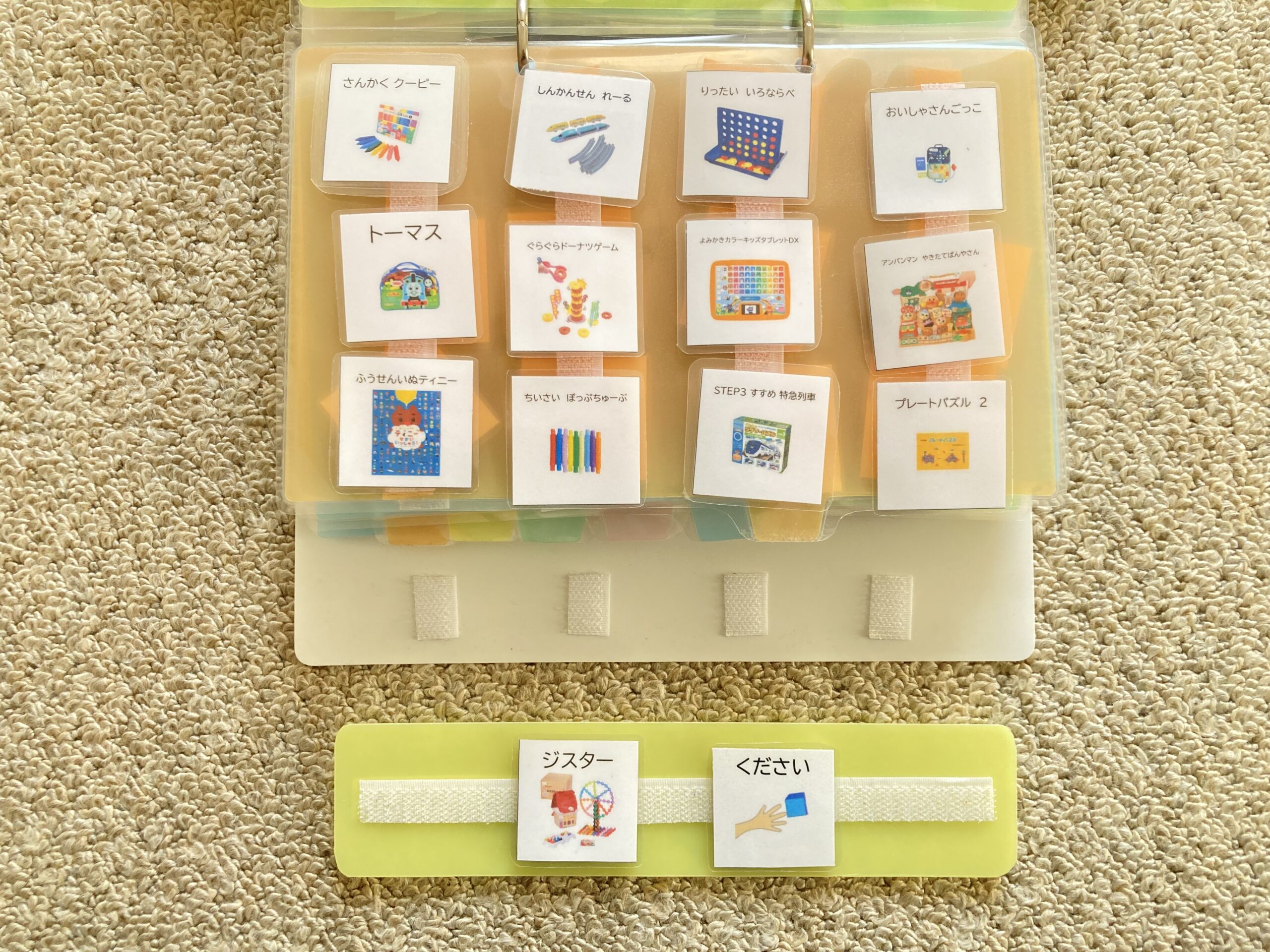

これは私が実際に作ったPECSの絵カードの一部です。誰もが読めるようによみがなも一緒に書いています

これは私が実際に作ったPECSの絵カードの一部です。誰もが読めるようによみがなも一緒に書いています

ASD(自閉症スペクトラム障害)や言葉の発達がゆっくりな子どもにとって、言葉で伝えるのはハードルが高いもの。

絵や写真なら、「これがほしい」「こうしたい」と伝えやすくなりますね!

言葉がなくても「伝わる」ってうれしい!

例えば、子どもが「おもちゃがほしい」と思っていても、言葉で言えないともどかしくて泣いたり怒ったりしてしまうことがあります。

そこで、おもちゃの絵が描かれたカードを使って「これがほしい!」と伝えられれば、親もすぐに理解できますよね。

最初は「こんなので本当に伝わるの?」と思うかもしれませんが、続けるうちに子どもが少しずつカードを使い始めます。

「言葉がなくても伝わる」経験を積むことで、子ども自身も安心し、イライラが減っていきます。

どうやって始めるの?

PECSを始めるのに、特別な道具は必要ありません。

まずは、子どもが興味を持ちそうなもの(おやつやおもちゃなど)の絵や写真を用意し、「これがほしいときは、このカードを渡してね」と少しずつ教えていきます。

ポイントは、「言葉が出るまで待つ」のではなく、「伝える手段を増やしてあげる」こと。

PECSを取り入れることで、子どもとのコミュニケーションがぐっと楽になりますよ!

PECSを使うと言葉が出なくなる?

そんなことはありません。むしろ、PECSを使うことで言葉の発達が促されることが分かっています。

PECSは、子どもとのコミュニケーションを楽しく、そして分かりやすくする素敵な方法なのです。

なぜ我が家で取り入れたの?

「どうすれば、我が子ともっとスムーズにコミュニケーションがとれるんだろう?」と悩んでいたときに、療育で行われていたのがPECS(絵カード交換式コミュニケーションシステム) でした。

言葉で伝えるのが難しいASDの子どもにとって、PECSはとても分かりやすく、親子のやりとりをスムーズにしてくれる素晴らしい方法です。

では、なぜ我が家でPECSを取り入れることにしたのか、その魅力をお話しします。

視覚的で分かりやすい!

ASDの子どもは 「耳で聞くより、目で見て理解するほうが得意」(視覚優位) という特徴があります。

言葉だけで説明すると理解が難しくても、絵や写真があれば「何を伝えたいのか」がすぐに分かります。

例えば、「おもちゃがほしい」と言えなくても、おもちゃの絵カードを指さしたり渡したりすることで、気持ちを伝えられます。

視覚的に情報を伝えることで、子どもが「わかってもらえた!」と安心できるのも大きなメリットです。

自発的なコミュニケーションを促してくれる!

言葉がなかなか出ない子どもは、「伝えたいのに伝わらない」という経験が増えると、次第に「伝えようとすること」自体を諦めてしまうことがあります。

でも、PECSを使うと 「カードを渡せば伝わる!」 という成功体験が増え、子どもが自分からコミュニケーションを取ろうとする意欲につながります。

我が家でも、最初は親が「これほしいの?」とカードを見せて促していましたが、次第に子どもが自分からカードを持ってくるようになりました。

「伝えられるって楽しい!」と思えることが、PECSの一番の魅力ですね。

難しい教材は不要! 家族みんなで簡単に作れる!

PECSを始めるのに、特別な教材や道具は必要ありません。

我が家では、紙にイラストを描いたり、アプリで絵カードを作って印刷したりして、手作りの絵カードを用意しました。

インターネットの画像も活用できるので、簡単に作ることができます。

ラミネートすれば長持ちするし、身近なものを写真に撮ってカードにするのもおすすめです。

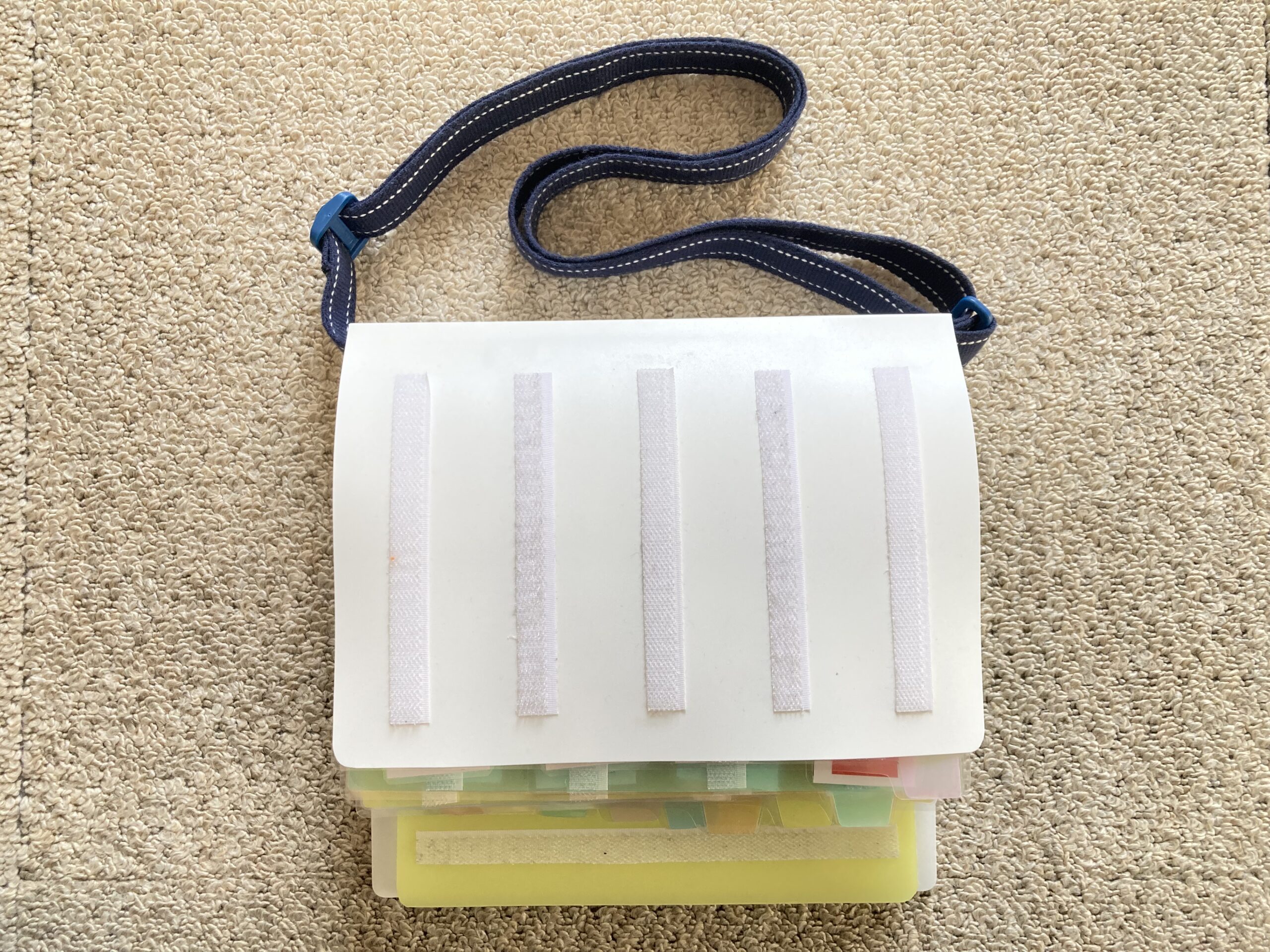

この絵カードもラミネートして、裏にマジックテープをつけて使い勝手をアップしています

この絵カードもラミネートして、裏にマジックテープをつけて使い勝手をアップしています

また、家族みんなで使えるのもポイント!

兄弟姉妹や祖父母にも「このカードを見せたら、○○がほしいってことだよ」と伝えておけば、家族全員でコミュニケーションをサポートできます。

「伝わった!」という成功体験が増えることで、子どもも親も笑顔になれるのが一番のメリットだと感じています。

PECSの始め方!私の実践法は?

PECSを始めるのは意外と簡単!

特別な知識や道具がなくても、ちょっとした工夫で家でもすぐに取り入れられます。

実際に私が試してみて「これならできる!」と思ったやり方を紹介します。

まずは道具を準備しよう

PECSを始めるために、最初に用意するのは 「絵カード」と「カードを収納するファイル」 の2つ。

【1.絵カードを作る】

✔︎ 子どもが好きな食べ物やおもちゃの写真を撮る。

✔︎ 雑誌やネットの画像を印刷する。

✔︎ イラストを手描きしてもOK!

*カードは子どもが持ちやすいサイズ(5cm×5cmくらい)にして、できればラミネートすると長持ち!

*ラミネートすると強度が増し、裏にマジックテープが付けられるので使いやすさがアップします。

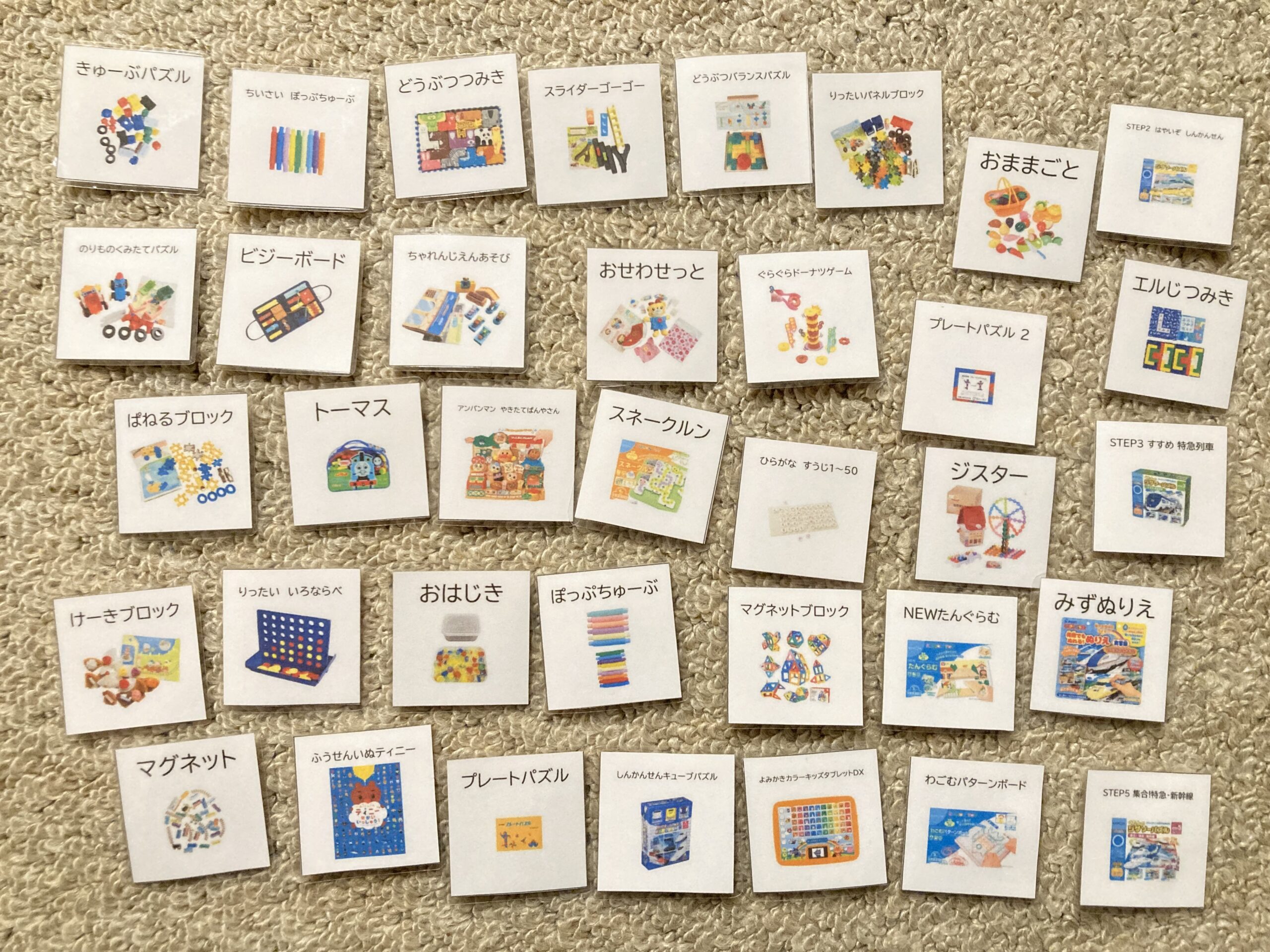

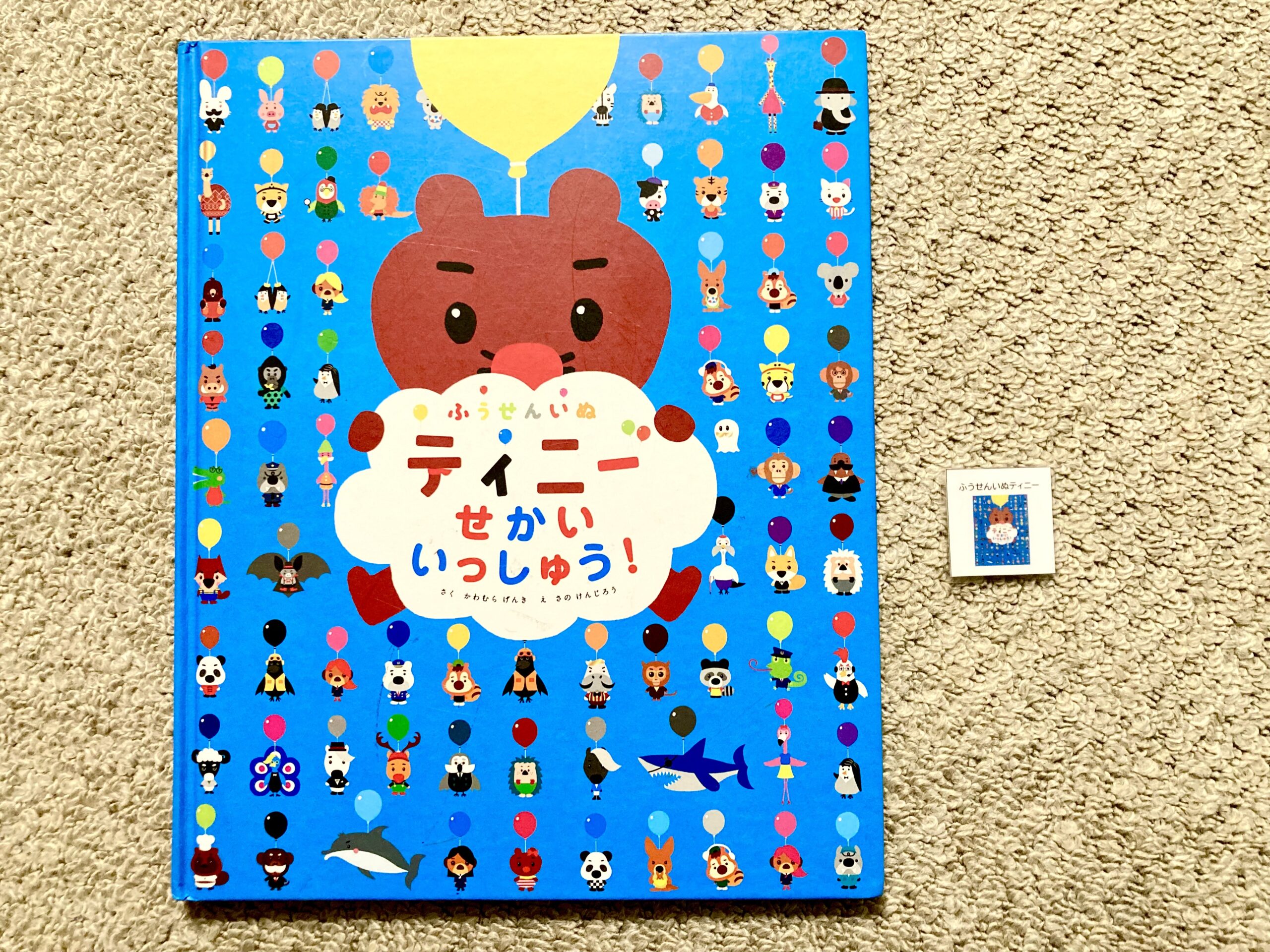

子どもはこれを絵本を見るように、単純なマークを楽しんで見ていました

子どもはこれを絵本を見るように、単純なマークを楽しんで見ていました

絵カード作りでPCに取り入れて使うこともできるし、シンプルなマークなので真似て描くことも簡単でした!こんな一冊があると絵カード作りの強い味方になりますよ。

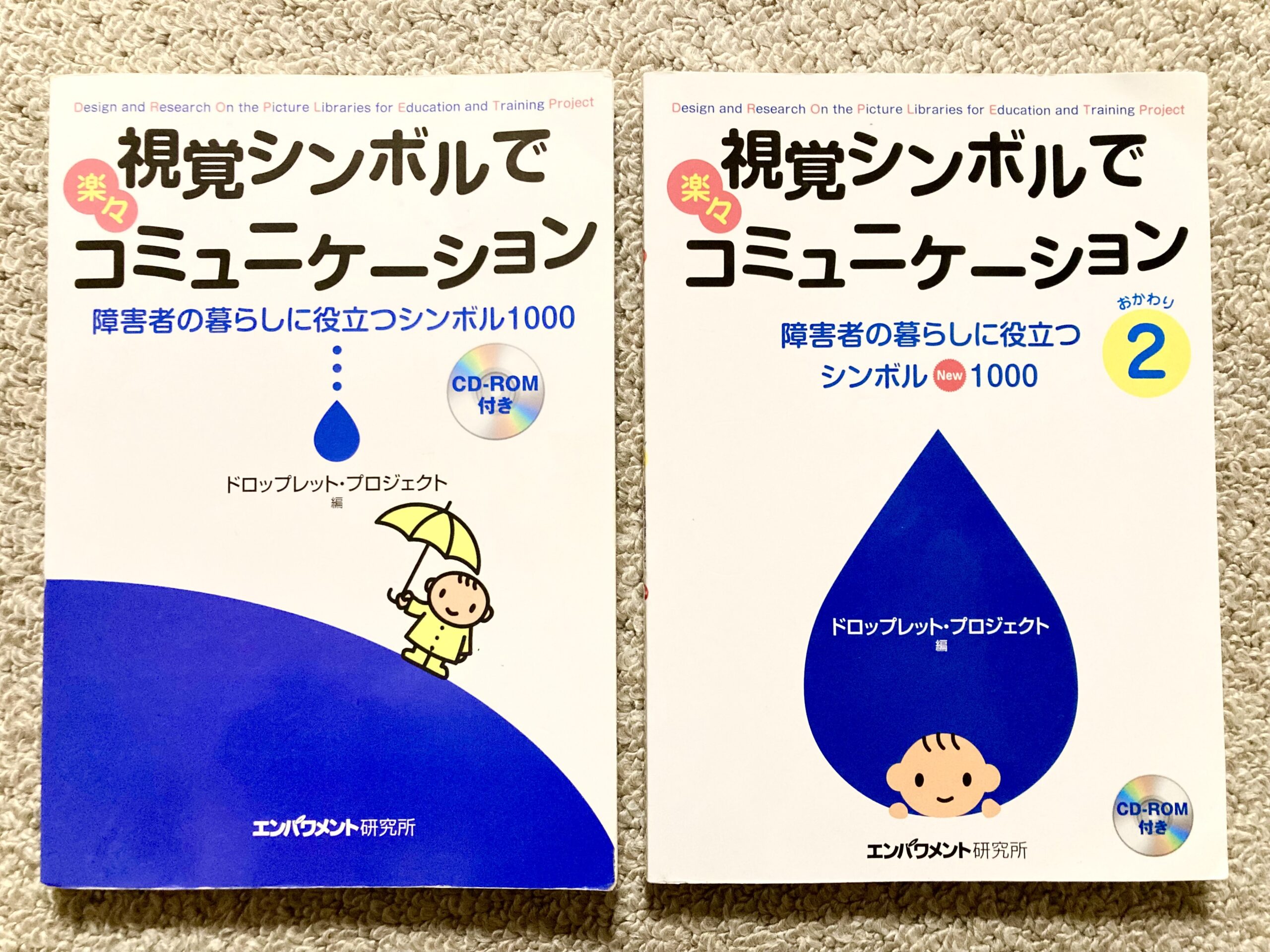

用途に合わせて絵カードの大きさを変えています。私が作ったサイズで一番多いのは3.5cm角でした

用途に合わせて絵カードの大きさを変えています。私が作ったサイズで一番多いのは3.5cm角でした

絵カードの角を落とす手間が減って助かりますね!

切るのもこれ一つでできるので時間短縮に。

こういう工夫はありがたいですね!

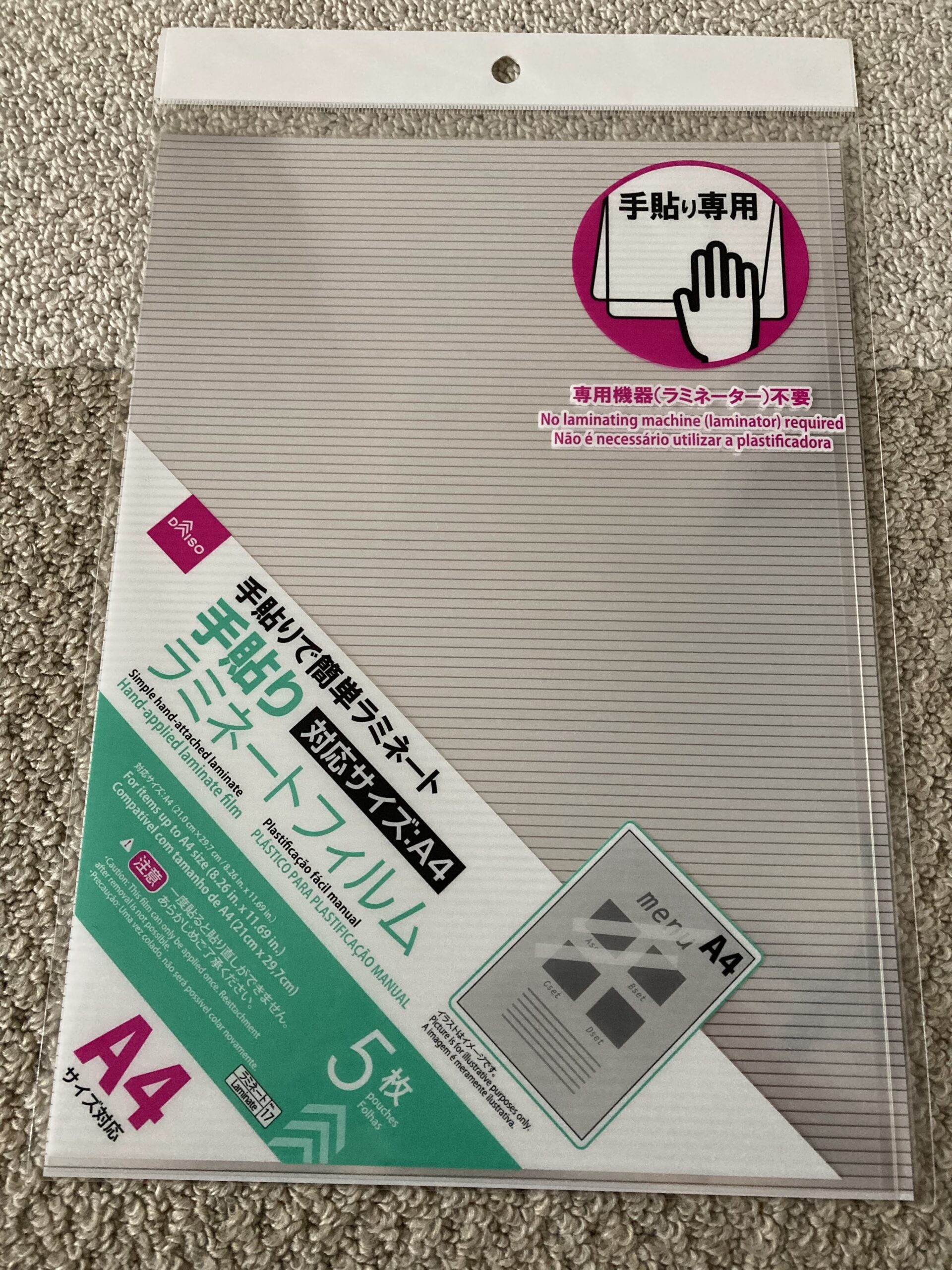

ダイソーで見つけたラミネートフィルム

ダイソーで見つけたラミネートフィルム

実際使ってみましたが、強度も粘着力も弱く、マジックテープを使うものにはおすすめしません。

【2. カードを収納するファイルを用意】

✔︎ 100円ショップの カードケースや小さなファイルが便利。

✔︎ マジックテープを使って、カードをペタッと貼れるようにするのもおすすめ!

✔︎ インデックスを差し込むと用途別に分けられるので管理しやすい。

我が家で準備したのはB5サイズ。療育先ではA4サイズと大きめでした。使いやすい大きさで選んでください

我が家で準備したのはB5サイズ。療育先ではA4サイズと大きめでした。使いやすい大きさで選んでください

私は最初は少ない枚数から始めて、慣れてきたら徐々に種類を増やしていきましたよ!

子どもが好きなものからスタート!

最初から「全部のカードを使おう!」とすると、子どもも親も大変。

まずは 「子どもが絶対にほしがるもの」から始めるのがポイントです。

おもちゃが好きな子なら…

1.おもちゃの絵カード を見せながら「これがほしいときは、このカードを渡してね」と伝える。

2.実際にカードを渡せたら、おもちゃをあげる(すぐにご褒美を渡すのが大事!)

3.何度か繰り返して「カードを渡す=ほしいものが手に入る」と覚えてもらう

最初はなかなかうまくいかなくても大丈夫!

親が手を添えてカードを渡すのをサポートしてあげると、少しずつ理解できるようになります。

PECSは、伝わる喜びを感じることが大切!

まずは子どもの好きなものから始め、少しずつ「もっと伝えたい!」という気持ちを引き出しましょう。無理なく、ゲーム感覚で楽しく取り組むのがコツです!

我が子の成長に合わせたステップアップ

PECS(絵カード交換式コミュニケーション)は、 6つの段階(ステップ)を少しずつ進めながら、子どもの成長に合わせてステップアップしていきます。

最初は「カードを渡せばほしいものがもらえる」と学ぶところから始まり、最終的には文章を作って伝えられるようになるまで発展できます。

「うちの子にもできるのかな?」と思うかもしれませんが、焦らず、子どものペースで進める ことが大切。

実際に我が家で取り入れたときの経験を交えながら、それぞれのステップを紹介します!

ステップ① 絵カードの交換を学ぶ

まずは 「カードを渡せば、ほしいものが手に入る」 というルールを覚える段階です。

【進め方】

- 子どもが大好きなもの(おやつ・おもちゃなど)の絵カードを準備する。

- 目の前で実物を見せて興味を引く。

- 絵カードを親に渡せたら、すぐにその絵カードの実物をあげる!

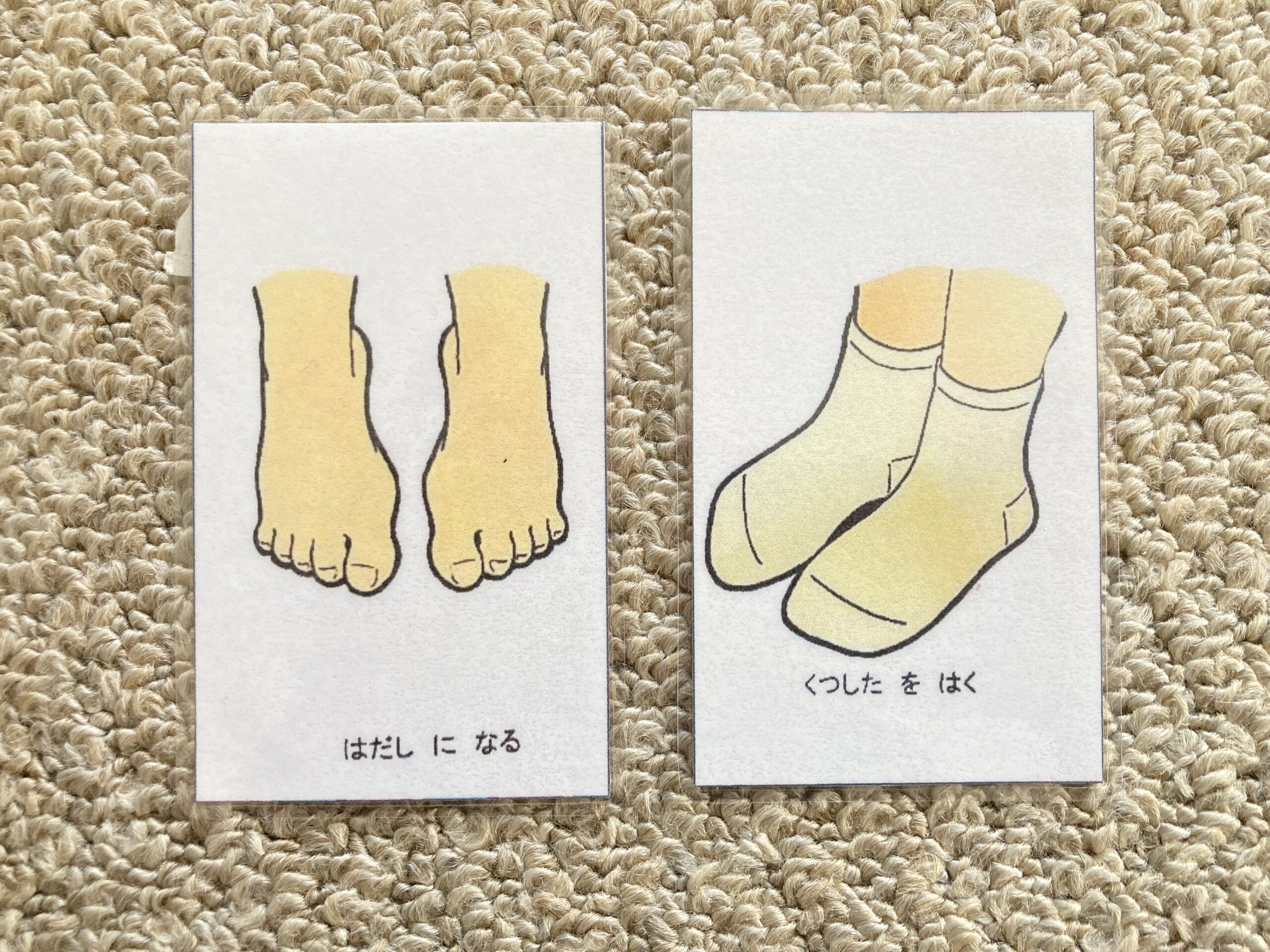

子どもが分かりやすい絵カードだと認識しやすい

子どもが分かりやすい絵カードだと認識しやすい

最初は手を添えてサポートしながら、「カードを渡せばOK!」と教えていきます。

ステップ② 自分からカードを渡せるようにする

ステップ①では親が誘導していましたが、次は 子どもが自分からカードを取って渡せるようにする段階です。

【進め方】

- 絵カードを子どもがすぐに手に取れる位置に置く。

- 親は声かけをせずに待つ(難しければ少しヒントを出す)

- 自分でカードを取って渡せたら、大げさに褒めながら欲しがっているアイテムをあげる。

これは子どもの困り事を伝えるための大切な絵カード。意思を伝えるために必要。

これは子どもの困り事を伝えるための大切な絵カード。意思を伝えるために必要。

ここをクリアすると、子どもが「伝えたい!」と思ったときに自発的にカードを使えるようになります。

ステップ③ 複数のカードから選ぶ

次は、 2枚以上のカードの中から「ほしいもの」を選ぶ 練習です。

【進め方】

- 「おやつ」と「おもちゃ」など、違うもののカードを用意。

- 子どもがほしいもののカードを選んで渡せたら、そのアイテムをあげる。

子どもが見やすいように並べると、選びやすくなる

子どもが見やすいように並べると、選びやすくなる

最初は2枚から始めて、徐々に選択肢を増やしていきます。こうすることで、子どもが 「ほしいものを自分で選ぶ力」 を育てることができます。

ステップ④ 「ほしいものはどこ?」と探す力を育てる

この段階では、 カードがいつも同じ場所にあるわけではないことを理解し、探して取る力を育てます。

【進め方】

- カードを少し離れた場所に置いておく。(いつもと違うページに入れておく。)

- 子どもがカードを探して取れるように促す。

- 取って渡せたらアイテムをあげる。

インデックスを使うと用途別に分けられ、子どもでも見つけやすい!

インデックスを使うと用途別に分けられ、子どもでも見つけやすい!

探す過程を通じて、 「伝えるためには、まずカードを見つけなきゃ!」 という意識が育ちます。

ステップ⑤ 文を作って伝える

ここからは 単語だけでなく、「ください」などの文を作って伝える練習 に進みます。

【進め方】

- 「ください」と書かれたカードを追加(ほしいでも◎)

- 「ください」カード+「おもちゃ」カードの2枚セットで渡す練習

ファイルを工夫すると、選んだカードを取り外せて相手に渡せるので意思表示がしやすい

ファイルを工夫すると、選んだカードを取り外せて相手に渡せるので意思表示がしやすい

カードを組み合わせて文章を作ることで、より自然なコミュニケーションに近づいていきます!

ステップ⑥質問や会話の練習

最終段階では、「ください」以外のコミュニケーションもできるように練習します。

【進め方】

- 「ない(たりない)」「なに?」などの質問カードを追加。

- 「〇〇はなに?」と質問し、答えのカードを指さしたり渡したりできるようにする。

よく使う絵カードを表紙に貼ると使い勝手もアップ!

よく使う絵カードを表紙に貼ると使い勝手もアップ!

このステップを通じて、日常会話のやりとりに近い形のコミュニケーションができるようになります。

我が家で実践!日常生活のアイデア集

PECSは「ほしいものを伝える」だけでなく、 日常生活のさまざまな場面で使えるのが魅力です。

食事や着替えなどの 生活習慣のサポート にも活用できるし、保育園や幼稚園と連携すれば、よりスムーズにコミュニケーションが取れるようになります。

ここでは、実際に我が家で取り入れた 「毎日の生活で使えるPECSのアイデア」 を紹介します!

好き嫌いを減らし、選ぶ力を育てる

食事の時間は、PECSを活用しやすいタイミングのひとつ。

子どもが「何を食べたいか」自分で選べるようになることで、好き嫌いを減らすきっかけにもなります。

• 「今日のメニュー」カードを用意して、子どもが自分で選べるようにする。

• 「ごはん」「おかず」「スープ」のカードを見せて、順番を決めてもらう。

• 苦手な食材があるときは、「一口だけ食べる」カードを作るとハードルを下げることもできますね。

食事の前に「何を食べたい?」と質問してカードを選ばせるだけでも、自分で決めたものだから食べる意欲がアップしますよ!

イヤイヤを減らし、自分で選べる楽しさを

「服を着たがらない」「毎回着替えが大変!」というときにも、PECSは役立ちます。

• 「Tシャツ」「ズボン」「靴下」など、服の絵カードを作る。

• 「今日はどれを着る?」と選ばせる。(選ぶことで納得しやすくなる)

• 「お着替えするよ!」とカードを見せて、視覚的に伝えて気持ちを切り替える。

着替えを 「大人が言うからやる」ではなく、「自分で決めたからやる」 という流れにすると、イヤイヤが減りやすくなります。

気持ちを伝える練習に

遊びの時間もPECSの出番!

「どの遊びがしたい?」「お友達とどう遊ぶ?」 など、選択肢を増やすことでコミュニケーションの練習ができます。

• 「ブロック」「ぬりえ」「おままごと」などの遊びのカードを用意し、子どもがやりたい遊びを選べるようにする。

• 「もう一回」「おしまい」などのカードを使い、気持ちを伝えられるようにする。

• 兄弟や友達と遊ぶときは、「貸して」「一緒にやろう」のカードを用意。

「やりたいことを伝えられる」だけでなく、「遊びを切り替えるタイミング」もスムーズになります。

先生とのやりとりをスムーズに

家庭だけでなく、保育園や幼稚園でもPECSを活用すると、先生とのコミュニケーションがぐっと楽になります。

• 先生と相談して、園でも使える絵カードを準備。(トイレ・おやつ・遊びなどのカード)

• 連絡帳に 「今日使ったカード」や「よく使うフレーズ」を記録し、家庭と園で共有する。

• 「トイレに行きたい」「お茶がほしい」など、園でよく使う言葉のカードを持たせる。

先生と連携すると、「園ではこういうカードを使っています」と教えてもらえることもあり、家庭でのサポートもしやすくなります。

日常生活の中で「伝えられる楽しさ」を増やそう!

PECSは、特別な時間だけでなく 「毎日の生活の中に自然に取り入れる」 のがポイント。

最初はうまくいかなくても、少しずつカードを使う習慣がつくと、子どもも 「伝えられるって楽しい!」 と思えるようになります。

まずは 子どもが興味を持ちやすい場面から試してみて、少しずつ生活の中に広げていきましょう!

PECSを使って変わった我が子とのコミュニケーション

PECSを取り入れてから、我が子とのコミュニケーションが大きく変わりました。

以前は「何を考えているのかわからない…」「どう伝えたらいいの?」と悩むことが多かったのですが、PECSを通じて お互いに意思疎通がしやすくなり、日常生活がスムーズに なりました。

ここでは、実際に我が家で感じた変化 を2つのポイントに分けて紹介します。

① 自発的な意思表示が増えた

PECSを始める前は、子どもが「何かしたい」「ほしい」と思っていても、それを伝える手段がなく、親が推測するしかない状態でした。

でも、PECSを使うようになってからは、少しずつ 「自分から伝えようとする力」 が育っていきました。

実際の変化

⚫︎おやつの時間になると 「お菓子」のカードを自分で持ってくるように!

⚫︎遊びたいときは「ブロック」「おままごと」などのカードを見せながら、「これがしたい!」と伝えられるようになった。

⚫︎お出かけの前に「靴を履く」「帽子をかぶる」などのカードを見ながら、準備をスムーズにできるようになった。

「伝えられる」ことが楽しいと感じ始めると、どんどん自分からカードを使うようになりました。

これまで「どうせ伝わらない…」と諦めていたのかもしれませんが、「伝わる!」と実感すると、自信を持って行動できるようになるのだと感じます。

② 問題行動が減り、社会性がアップ

PECSを始める前は、言葉でうまく伝えられないイライラが「泣く・怒る」などの問題行動につながることがよくありました。

でも、カードを使って気持ちを伝えられるようになったことで、少しずつ落ち着いて対応できる場面が増えました。

実際の変化

⚫︎「もっと遊びたい!」ときに、以前は泣いていたけど、「もう一回」のカードを持ってくるようになった。

⚫︎姉が持っているものに興味を持った時に、「貸して」のカードを使うことで、横から取り上げてしまう事はなくなり、ケンカの機会が減った。

また、療育園でも先生とのやりとりがスムーズになり、集団生活の中でも 「伝える力」を活かせるようになってきました。

それから先生からも「自分の気持ちを表現するのが上手になりましたね」と言われることが増え、少しずつ社会性が育ってきたと実感しました。

「伝わる」ことで親子の関係が変わる

PECSを使い始めて、子どもだけでなく私自身の気持ちにも変化がありました。

以前は「どうして伝わらないの?」と焦ることが多かったけれど、PECSを通じて 「この子なりの伝え方があるんだ」と理解できるように。

その結果、親子のコミュニケーションがスムーズになり、子どもの気持ちに寄り添える場面が増えました。

「言葉が出ないからコミュニケーションが難しい」と思っていたけれど、PECSのおかげで 「伝える方法はひとつじゃない」と気づけたことが、一番の収穫だったのかもしれません。

我が子は、今ではPECSを使わなくても自分の言葉で表現できるようになり、自然に会話を楽しんでいます。

これは、PECSを通じて「伝える楽しさ」を学んだからこそだと思っています。

PECSで広がる子どもの可能性と家族の笑顔

PECSを取り入れたことで、子どもが自分の気持ちを伝えられるようになり、家族のコミュニケーションが大きく変わりました。

言葉がなくても「伝えられる手段」があることで、子どもは自信を持ち、親も気持ちを理解しやすくなります。

「伝わらないもどかしさ」が減ることで、自然と笑顔の時間が増え、親子の関係がより良いものに。

PECSは、子どもの可能性を広げ、家族の毎日を豊かにするツール だと実感しています。

合わせて読みたい

子どもの言葉が増える!簡単コミュニケーション成長応援ガイド