ASD・ADHDと診断された息子が赤ちゃんだった頃のことを振り返ります。

はじめに

私は二人目の育児であり、保育士としての経験もあったため、育児に対する不安や焦りはそれほど感じていませんでした。

娘とは少し歳の差があったこともあり、娘の存在が大きな支えになり、息子の育児は幸せな時間でした。

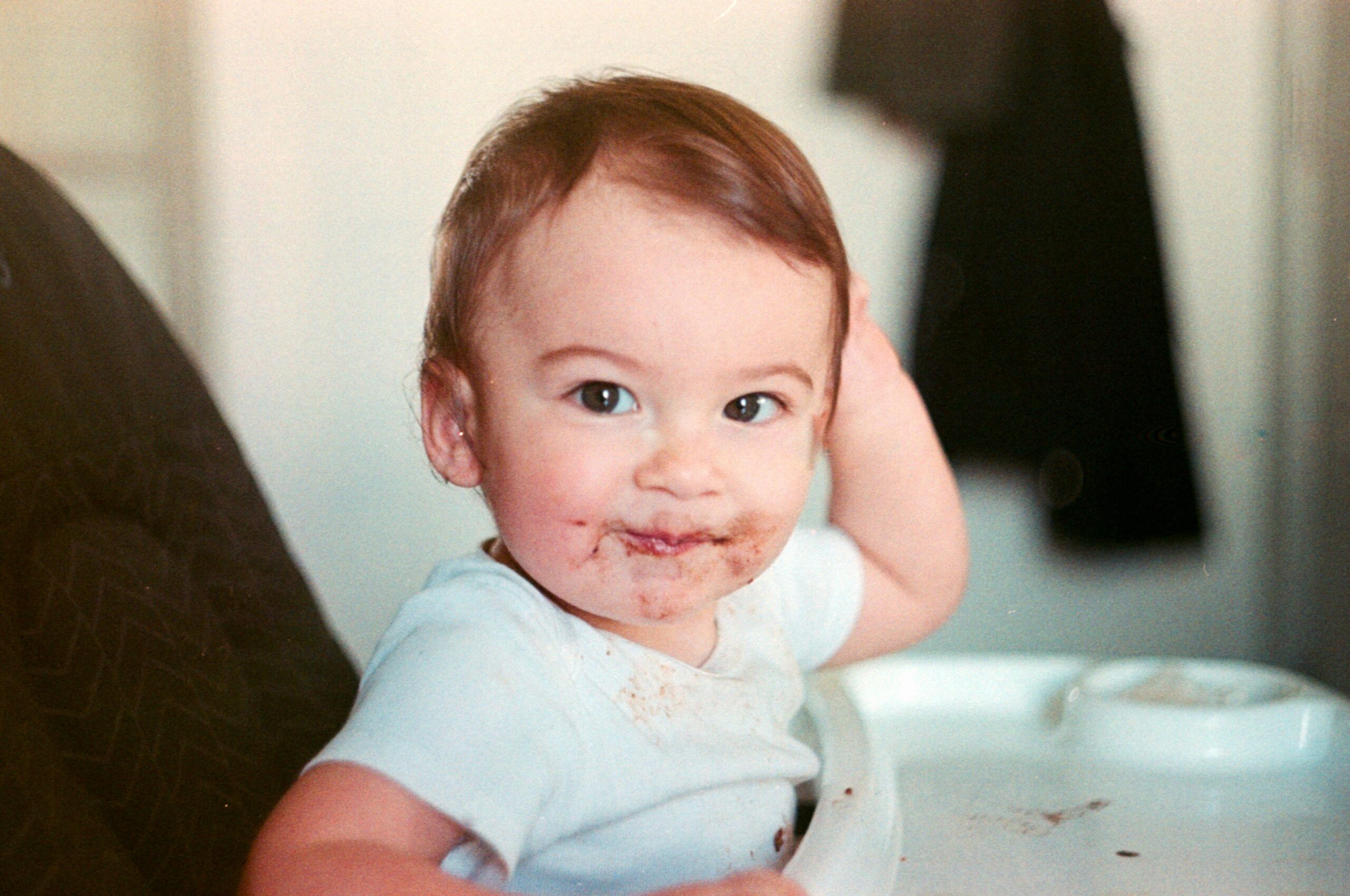

息子はよく笑ってくれる子で、久しぶりの赤ちゃんの育児は本当に楽しく、充実した毎日でした。

しかし、日々の育児の中で「何か違うかもしれない」と感じる瞬間が増えてきました。

保育士として多くの子どもたちを見てきた経験から、息子のいくつかの行動に気になる点があったのです。

そこで生活リズムを整えたり、声かけを工夫しながら、息子との関わりを見直すことにしました。

特に私が注目したのは、次の3つの問題でした。

- 睡眠…うまく眠れず、夜中に頻繁に起きる

- 抱っこ…しがみつかず、抱きにくい

- 食事…常に食べ物を欲しがり、満腹感がないように感じる

睡眠

最も悩んだのは息子の睡眠でした。

眠ることがとにかく苦手で、夜中に何度も目を覚まし、寝つくまでにも時間がかかりました。

ようやく寝たと思っても、30分ほどで動き出し、目を開けてしまうことがしばしば。

長時間眠ることは少なく、私自身も息子の生活リズムに合わせて細切れの睡眠を取る毎日でした。

市の子育て支援に相談しましたが、決定的な解決策は見つからず、この状態は生後10ヶ月まで続きました。

抱っこ

抱っこに関しても、違和感がありました。

息子は、抱っこされるときに自分からしがみついてこないのです。

通常、赤ちゃんは自然に大人にしがみつこうとするものですが、息子は足を開いて抱かれる姿勢を取ることさえしませんでした。

これにより、上半身が安定せず、抱っこがとても難しいものに。

現在でもこの状況はあまり変わらず、声かけや工夫をしても、なかなか改善されていません。

食事

息子の食欲は驚くほど旺盛でした。

母乳とミルクを混合で与えていましたが、どちらもたくさん飲んでくれ、離乳食に移行してからも順調に食べてくれていました。

しかし、離乳が進むにつれて、毎食後に「ごちそうさま」をしても泣き出すことが増えてきます。

そこで、食事の量やおかわりを目の前に見せながら理解させようとしましたが、息子の満腹感を見極めるのは簡単ではありませんでした。

心身への負担

こうした日々の積み重ねの中で、次第に私自身も心身共に疲れを感じるようになっています。

夜中に何度も起きる息子に付き合い、私も寝不足が続き、日中の活動に支障をきたすことが増えていきました。

どれだけ工夫して声をかけても、ぐずり続ける息子に対して、私も次第に対処法がわからなくなり、無力感を感じることもありました。

また、抱っこが上手にできないことがこんなにもストレスになるとは思っていませんでした。

周りに相談しても、誰も具体的な解決策を教えてくれず、「頑張ってみて」と励まされるばかり。

さらに、食事に関しても満足してくれない息子に対して、何が正解なのか悩み続け、毎食が小さな戦いのように感じられる日々が続きました。

次回は、息子の赤ちゃん時代(生後~1歳半)の精神的な成長についてお話ししたいと思います。

息子がどんな反応を見せていたのか、母として、そして保育士として感じたことをお伝えします。

私のこの記録が、同じような状況の方々の何か参考になれば嬉しいです。

合わせて読みたい

はいはいしない!息子の発達が教えてくれたこと