子どもの「できた!」を育てるには、手先の発達がとっても大切です。

ブロックを積んだり、クレヨンで絵を描いたり――そんな日常の遊びが、脳の発達や集中力、自信につながっていきます。

でも、「うちの子、ちょっと不器用かも…」と感じることもありますよね。

発達がゆっくりでも大丈夫。

子どもにはそれぞれのペースがあり、やり方次第でぐんぐん成長していきます。

この記事では、手先の発達が子どもの未来にどう関わるのか、そして発達がゆっくりな子におすすめの知育あそびや関わり方を、やさしい言葉でお届けします。

今日からすぐに取り入れられるヒントがきっと見つかりますよ。

手先の発達の仕組みとその大切さ

指先の動きが脳を育てる

手を使うことって、実は脳にも良い影響を与えています。

指を使って何かをすると、脳の中で「考える力」や「集中する力」が育っていきます。

たとえば、ボタンをかけたり、シールを貼ったりするだけでも、脳のいろんな部分が活発に働いているそう。

子どもが楽しんで何かを作っているとき、その裏で脳も一緒に成長しているんです。

手先の器用さを育てることは、集中力や創造性を伸ばすための大切な一歩ですね。

手先が器用になるとこんな力が育つ

手先が上手に使えるようになると、子どもにとって良いことがたくさんあります。

たとえば、「空間認識力」という力が育ちます。

ブロックを組み立てたり、パズルをしたりすることで、「これをこうしたらどうなるかな?」と考える力がついてきます。

それに、何かがうまくできたときの「できた!」という達成感が、子どもの自信を育てるんです。

問題を解決する力も身について、これからの勉強や日常生活にも役立つ力が育ちますよ。

空間認識力とは、物の形や位置・動きを頭の中でイメージする力のこと。

「どこに」「どうやって」動かすかを考える力にもつながり、遊びながら自然と育ちます。

片づけや整理整頓など、日常の中でも役立つ力ですよ。

発達がゆっくりな子どもへの理解とサポート

手先の発達の遅れのサインと対応

「うちの子、他の子より手先がうまく使えないかも…」と感じることもありますよね。

例えば、3歳になってもクレヨンをうまく持てなかったり、積み木を積むのが難しそうだったりすることも。

子どもにはそれぞれ成長のペースがあります。

だからこそ、親ができるのは「一緒にやってみようか?」と優しく声をかけて、楽しい雰囲気で挑戦できるようにサポートすること。

少しずつ、できることを増やしていけるよう、一緒に歩んでいきましょう。

発達障がい(ADHD、ASD、DCD)と手先の不器用さ

中には、発達障がいが影響している場合もあります。

例えば、ADHD(注意欠如・多動症)の子どもは、じっとしているのが苦手で、手先の作業に集中するのが大変なこともあります。

また、自閉症スペクトラム(ASD)の子どもは、感覚が敏感で、特定の動きが苦手だったり、繰り返しの動作を好んだりすることもあります。

さらに、DCD(発達性協調運動障害)の子どもは、体の動きをうまく調整するのが難しく、手先を使う細かい作業が時間がかかることも。

そんなときは、無理にやらせるのではなく、子どもが得意なことから始めてみましょう。

例えば、好きな遊びを通して手先を使うことを促したり、専門家のサポートを受けて、子どものペースに合わせて進めていくことが大切です。

焦らず、子どもに寄り添ったサポートを心がけましょう。

私自身も、一歳半検診で発達の遅れを指摘されたとき、とても戸惑い、心が大きく揺れました。

そのときの気持ちを素直に書き残した記事があります。

同じように悩んでいる方の、少しでも心の支えになれば嬉しいです。

「できない」を「できた!」につなげる工夫たち

「どうしてこれができないんだろう?」と、最初は私自身も悩むことが多くありました。

わたしの子どももASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如・多動症)の診断を受けていて、日々の関わりの中で戸惑うこともたくさんありました。

でも、子どものペースや特性を知っていくうちに、「できない」にはちゃんと理由があることに気づいたんです。

ここでは、わが家で実際に取り組んだいくつかの工夫をご紹介します。

同じように悩んでいる方のヒントになればうれしいです。

◆ ヤクルトやゼリーのフタが開けられない

摘む力が弱くて、両手で押さえながら開ける動きがまだ身についていませんでした。

少しずつ、指先の力や使い方を遊びの中で育てていくことで、だんだんコツがつかめるように。

◆ カトラリーの持ち方が安定しない

最初はスプーンやフォークを持ってもフラフラ…

ホースに切り込みを入れた補助グリップを付けたら安定して持てるようになりました。

そのステップを経て、少しずつ正しい持ち方にも近づけました。

実はこの持ち方は、鉛筆やお箸の正しい持ち方にもつながっているので、あとから移行しやすいんです。

◆ 上着の前後が分かりにくい

前にプリントがない服だと、前後ろを逆に着てしまうことも…

服の内側に小さな「前マーク」を付けたり、左右が分かるようになったら「タグが左に来るよ」と伝えることで、少しずつ覚えていけました。

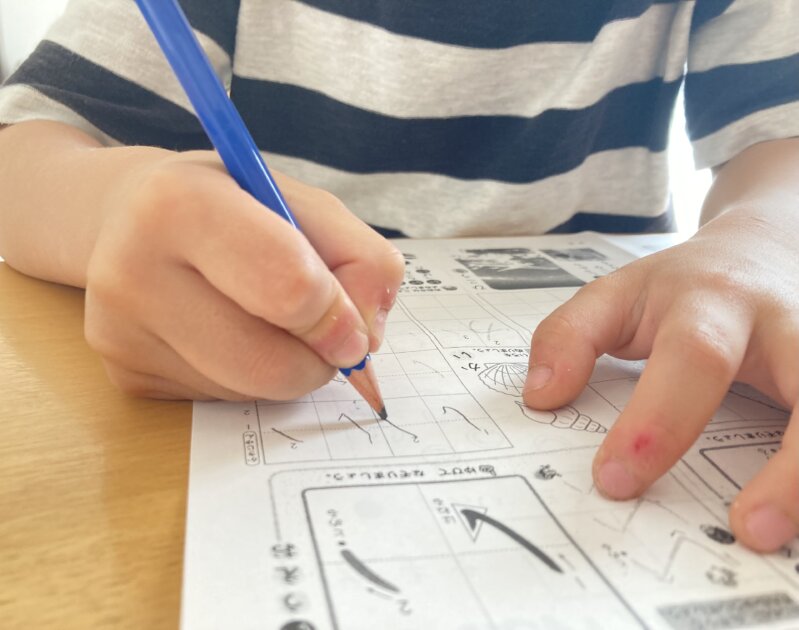

◆ 鉛筆が安定しない

手首が浮いてしまい、筆圧も弱く、ふにゃふにゃの線に。

手首や指先の動きがまだ十分育っていない状態でした。

遊びの中で手をたくさん使うように誘いながら、見守っていくと、ちゃんと手首をノートにつけて書けるように!

◆ 身の回りの管理がむずかしい

脱いだ上着を置きっぱなしにしてしまうことも…

タグにリングをつけて「ここにかけるよ」と場所を決めたり、子どもの目線に合わせて収納場所を整えたことで、「自分でできる!」が増えていきました。

できないことも、ひと工夫と少しの見守りで、ちゃんと「できる」に変わっていきます。

わが家の経験が、同じように困っているご家庭のヒントになればうれしいです。

「できた!」の瞬間を増やす関わり方

小さな成功で自信を育む

子どもの自信を育てるためには、「できた!」という瞬間をたくさん作ってあげることが大切です。

例えば、最初は「シールを1枚貼ってみよう」といった小さな目標からスタートしてみましょう。

できたときは、「わあ、すごい!上手に貼れたね!」と、心から褒めてあげてください。

小さなことでも、できるようになるたびに自信が育ちます。

少しずつステップアップしていけば、子どもも「自分ってできるんだ!」と感じられるようになりますよ。

手先のスキルは少しずつ積み重ねていくもの。

だからこそ、小さな成功を一緒に喜んであげることが、子どもの成長を支える大事な一歩になります。

「手先の器用さって、どうやって育てたらいいんだろう?」

そんなときに参考になるのが、わが家で実際に取り組んできた遊びや生活の中の工夫です。

別の記事で詳しくご紹介していますので、よかったらそちらもあわせてご覧くださいね。

手先の発達や五感を育てるには、“アナログ知育”もおすすめです。

市販のおもちゃやゲームを通して得られるメリットや、おうちで気軽に楽しめる工夫などを紹介しています。

アナログならではの魅力や取り入れ方を知りたい方は、ぜひ読んでみてくださいね。

発達がゆっくりな子も楽しめる!簡単で楽しい手先あそび4選

子どもの「やってみたい!」を引き出すには、まずは楽しく取り組めることが大切です。

「楽しいね」「できたね」と感じられる体験が、手先の発達につながります。

手先の発達は、日常の“遊び”の中でゆっくり育っていくもの。

特に、身近な素材を使った工作遊びは、集中力や創造力もいっしょに育てるチャンスです。

ここでは、発達がゆっくりな子どもでも安心して楽しめる、簡単なあそびを4つご紹介します。

毛糸で模様作り!巻いて楽しい「けいとでくるりん」

▶︎ ダンボールのフチにちょこっと切りこみを入れて、そこに毛糸をくるくる巻きつけて模様を作るあそびです。

毛糸を指でつまんで巻く動きが自然にできて、手先の練習にぴったり!

できあがったときの「わぁ~できた!」も嬉しいポイントです。

投げて遊ぼう!まるめて飛ばす「ぐるぐるぴょん!」

▶︎ 折り紙やラッピングペーパーをギュッと丸めて、ヒモやスズランテープをつけたらできあがり!

おうちの中でも外でも、ポーンと飛ばして遊べます。

握る、丸める、投げる動きが遊びの中で自然に身につきますよ。

模様が浮かび上がる「うつしえお絵描き」

▶︎ 紙と鉛筆があればOK!紙の下に模様のあるもの(葉っぱや段ボールなど)を敷いて、その上から鉛筆でこすっていくと模様が出てくるお絵描きです。

鉛筆を動かすだけで、手先の動きや集中力のトレーニングにもなります。

的当てもできる!飛ばして楽しい「紙コップてっぽう」

▶︎ 紙コップの底と、反対側に丸めたアルミホイルの玉を輪ゴムでつなぎます。その中にアルミホイルの玉をセットして、輪ゴムを引っぱると…ピョンと玉が飛び出します!

輪ゴムを引っぱって飛ばす動きが楽しくて、ついつい夢中に!

指の力や集中力もいっしょに育てられます。

どの遊びも、“うまくやること”よりも“楽しく体を使うこと”が目的です。

手先が不器用でも大丈夫。

親子で一緒に笑いながら取り組める内容なので、ぜひ気軽に試してみてくださいね。

「できた!」の瞬間が、きっと今日の親子時間をもっと楽しくしてくれますよ。

子どものペースを尊重した関わり

「早くできるようになってほしい」と思うのは、親として自然な気持ちです。

でも、プレッシャーをかけると「できない…」と感じて、自信をなくしてしまうことも。

たとえば、「もう少しやってみようか?」よりも、「楽しいね。一緒にやってみよう!」という声かけが、子どもの「やってみたい!」という気持ちを引き出してくれます。

優しい言葉で「できた!」を一緒に喜ぶことで、子どもの挑戦する気持ちが育ちます。

子どものペースを大切にしながら、楽しく挑戦できる環境を整えてあげましょう。

実は、うちの子も負けず嫌いで、最初からできないと感じることにはなかなか挑戦しませんでした。

でも声かけを続けたり、少しずつハードルを下げたりすることで、挑戦までの時間が短くなってきました。

子どもの心に寄り添った言葉かけには、大きな力があります。

焦らず、あたたかく見守ってあげてくださいね。

子どものペースで育む手先の発達

子どもの手先の発達は、ひとりひとりペースが違います。

ゆっくりでも大丈夫。

焦らず、小さな「できた!」を積み重ねていくことで、子どもは自信をつけて、どんどん成長していきます。

まずは今日、子どものペースに合わせて、1つだけ楽しい活動を試してみませんか?

たとえば、一緒に折り紙を折ってみたり、シールを貼ってみたり。

子どもの笑顔を見ながら、一緒に成長を楽しんでくださいね!