子どもが時間を理解し、生活リズムや時間管理の力を身につけるためには、知育時計がとても役立ちます。

アナログ時計とデジタル時計、それぞれの特徴を活かしながら、年齢や成長に合った時計を選ぶことがポイントです。

また、親子で楽しみながら使うことで、自然に時間の概念を学ぶことができます。

このブログでは、知育時計の選び方から遊び方、日常生活への取り入れ方まで、役立つアイデアをご紹介します!

知育時計の2つの顔:デジタルとアナログ

デジタル時計:数字で時間を知る

デジタル時計は、画面に数字で時間を表示します。

例えば、「10:30」というように、時間がはっきりとわかります。

【良いところ】

時間を正確に知りたい時に便利です。

例えば、学校に遅刻しそうな時や、電車に乗る時間を確認する時に役立ちます。

【難しいところ】

時間がどのように進んでいくのか、目で見て分かりにくいです。

例えば、「あとどれくらいで12時?」と考えるのが難しいです。

デジタル時計が読めるようになった子どもが、「どうして12時のあとが13や14になるの?」と聞いてきました。

1日が24時間あることを目で見て理解できるようになり、今はデジタル時計にも興味津々です!

アナログ時計:針で時間を知る

アナログ時計は、文字盤の上を動く針で時間を示します。

短い針が時間、長い針が分を表します。

【良いところ】

針の動きを見ることで、時間の流れが分かりやすいです。

例えば、「あと15分でおやつの時間」といった感覚をつかみやすくなります。

【難しいところ】

最初は針の読み方に慣れるのに少し時間がかかります。

でも、慣れてくるととても便利ですよ!

アナログ時計が読めるようになり、針の動く方向も理解できました。

そのおかげで、日常で使う「時計回り」という言葉の意味も分かり、説明の幅が広がりましたよ。

どっちがいいの?

- 時間の感覚がつかみやすい

針の動きで、時間がどれだけ進んだかを目で見て感じることができるので、時間の感覚が身につきやすいです。 - 分と時間の違いがわかりやすい

アナログ時計では、長い針と短い針の違いがすぐに分かるので、分と時間の違いを理解しやすくなります。 - 時間が続いていることが実感できる

針が動き続けるので、時間がどんどん進んでいく感じが直感的に分かりやすいです。 - 空間の感覚を養える

文字盤が丸い形をしていて、針がどこにあるかを見ることで、空間の感覚が自然に身につきます。

知育時計としては、アナログ時計の方がおすすめです。

でも、デジタル時計も正確な時間を知るのに役立ちますね。

両方使えるようになると、もっと便利になりますよ!

楽しく学ぼう!知育時計を使った3つの遊びアイデア

このゲームは、生活の中で時間を意識する練習にぴったりです。

例えば、「3時になったらおやつを食べよう!」や「7時になったらお風呂に入ろう!」といった目標を立てます。

私は子どもと時計を見ながら、「あと何分かな?」と一緒に考えることで、時間の流れを感じられるようにしましたよ。

知育時計の針を動かして、指定された時刻を作るクイズです。

例えば、「7時30分にしてみて!」とお願いして、子どもが針を動かして正しい時刻を作ります。

逆に、親が針を動かして「これは何時何分かな?」と質問するのも楽しいです。

遊びながら時計の読み方が身につきます。

子どもの理解に合わせてクイズを出すと、「正解したい!」という気持ちから自分で考えるようになり、少しずつ時間の感覚が身についてきました。

日常生活の中で、「今何時?」と子どもに尋ねる習慣をつけてみましょう。

例えば、「ごはんまであとどれくらいあるかな?」や「寝る時間まであと何分?」といった質問をすることで、子どもが自然と時計を見る癖がつきます。

私はこの習慣を身につけるために、次の行動を伝えるとき、時間も一緒に知らせるようにしました。

たとえば、

「8時になったらお出かけするよ。あと30分で出るからね」

「3時になったらおやつにしようね。あと15分したら食べるよ」

こんなふうに声をかけることで、時間の感覚が少しずつ身についていきました。

【楽しみながら学べる!】

これらの遊びは、親子で一緒に楽しむことができるので、子どもも飽きずに取り組めます。

ゲーム感覚で進めることで、時計への興味がどんどん深まり、時間感覚もしっかり育ちますよ!

知育時計で楽しく生活リズムを整えよう!

朝と夜の時間をはっきりさせる

知育時計を使って、起きる時間や寝る時間をわかりやすく伝えましょう。

例えば、「7時になったら起きる時間だよ」「8時になったらお布団に入る時間だね」と、時計の針を指しながら説明します。

時計の針が動くのを見て、時間の流れが実感できるので、子どもは時間を意識しやすくなります。

この声かけに加えて、「お布団に入る前にお片付けしようね」「歯磨きしようね」と習慣づけていくと、子どもも少しずつ覚えてくれるようになります。

続けているうちに、自分から動いてくれることも増えてきましたよ。

おやつタイムも時間で決めよう

「3時になったらおやつの時間だよ」と決めて、子どもに時計を見て時間を意識させる習慣をつけましょう。

同じように、「4時まで遊んでいいよ」など時間を決めることで、子どもは自分で時間を管理する練習ができます。

これにより、時間の使い方を意識して、自然に時間を調整できるようになりますね。

子どもに時間の流れを感じてもらうため、声かけを工夫しました。

最初はうまくいきませんでしたが、今では「3時だからおやつの時間だね」と自分から言ってくれるようになりました。

毎日のことを時計と結びつける

「8時になったら歯磨きの時間」「12時はお昼ごはん」など、日課を時計の時間と結びつけて説明します。

これにより、子どもは自然と時計を見る習慣がつき、生活リズムが整いやすくなります。

時間を意識することで、規則正しい生活が身につきます。

私の子どもは次に何をするかが分かると安心したので、小さい頃から知育時計と絵カードで見通しを示していました。

それを見て確認しながら進めることで、スムーズに行動できていましたよ。

楽しみながら時間を守ろう

知育時計を使って生活リズムを整えるのは、子どもにとって楽しい経験になるはずです。

時間を守ることが「ゲーム」のように感じられれば、子どもも喜んで取り組むでしょう。

親子で一緒に頑張ってみてくださいね!

時計名人への道:手作りから本格時計まで

手作り時計で楽しく時間を学ぼう

子どもと一緒に時計を作ってみましょう

100均の材料を使って、好きなキャラクターや絵を描いた文字盤を作れば、子どもも興味を持ちやすいです。

例えば、「長い針が3時になったらおやつの時間!」と決めれば、時計を見るのが楽しくなります。

市販の時計で細かい時間もおばえよう

手作り時計に慣れてきたら、市販の知育時計を使ってみましょう

セイコーやくもんの知育時計は、分単位の目盛りがはっきりしているので、「3時15分」や「4時45分」といった細かい時間の読み方が学べます。

少しずつ難しくいていこう

最初は「○時ちょうど」だけを教え、慣れてきたら「30分」、そして「15分」と、ゆっくり進めていきます

子どものペースに合わせて、焦らずに教えることが大切です。

毎日の生活で時計を使おう

時計の読み方を覚えたら、日常生活で使ってみましょう

「お昼ご飯は12時だけど、今何時?あとどのくらい?」と聞いてみるのも良いですね。

生活の中で時計を使うことで、時間の感覚がより身につきます。

手作り時計と市販の時計を組み合わせて使うことで、子どもは楽しみながら、少しずつ時計の読み方をマスターしていけますよ!

知育時計と他のおもちゃで楽しく学ぼう!

数字パズルで数字をマスター

知育時計と数字パズルを一緒に使うと、数字の勉強がもっと楽しくなります。

例えば、時計の文字盤の数字とパズルの数字を合わせる遊びをすると、子どもは自然に数字を覚えていきます。

「3時はどの数字?」と聞いて、パズルの中から探してもらうのも良いですね。

絵本で時計の針に触れて学ぼう

実際の時計の針は触れませんが、針を動かせるタイプの絵本なら、自分で長針や短針を動かすことで、その動きの違いを体感できます。

針を回すとカチカチカチと音が出て、回す感触が伝わり分かりやすいようです

針を回すとカチカチカチと音が出て、回す感触が伝わり分かりやすいようです

絵本の場面を見ながら、「これは何時のことかな?」と声をかけてあげると、子ども自身が針を動かして考える習慣が身につきます。

時計だけでなく英単語や迷路などもあり、楽しく学べる絵本です

時計だけでなく英単語や迷路などもあり、楽しく学べる絵本です

さらに、絵本のストーリーに沿って進めることで、自然と1日の流れにも興味を持てるようになりますよ。

スケジュール表で時間の使い方を学ぶ

知育時計とスケジュール表を一緒に使うと、時間の管理を学べます。

例えば、「お昼ごはんは12時、おやつは3時」といった予定をスケジュール表に書き込んで、時計と見比べる習慣をつけましょう。

これで、子どもが自分で時間を意識できるようになります。

手作り知育時計でもっと楽しく

絵カードはマジックテープで貼ることもできるので、子どもにも分かりやすく使えます。

絵カードはマジックテープで貼ることもできるので、子どもにも分かりやすく使えます。

100均の材料を使って、子どもと一緒に知育時計を作るのも楽しいですよ。

好きなキャラクターや絵を描いた文字盤を作れば、子どもの興味がぐっと高まります。

手作りなら、他の知育おもちゃと組み合わせやすい、オリジナルの時計が作れます。

これらの組み合わせで、子どもは楽しみながら時間の概念を学び、生活習慣や計画性も自然に身につけていきます。

親子で工夫しながら、楽しく時間の勉強をしてみましょう!

知育時計を選ぶ際のポイント:失敗しない5つのコツ

1. 視認性の高いデザイン

子どもが時計を読みやすいように、文字盤が見やすく、数字や針がはっきりと表示されているものを選びましょう。

2. 針の色分け

短針(時針)と長針(分針)の色が異なると、子どもが時刻を理解しやすくなります。

3. 分表示の有無

1から12までの時間表示に加えて、0から59までの分表示があると、時間と分の読み分けがしやすくなります。

4. 耐久性と安全性

子どもが扱うものなので、落としても壊れにくい素材や設計で、安全性に配慮されたものを選びましょう。

5. 長く使えるデザイン

子どもが成長しても使い続けられるよう、シンプルで落ち着いたデザインのものを選ぶと良いでしょう。

知育時計を活用するコツ:時間感覚を育てる秘訣

日常生活に自然に取り入れる

知育時計を使って、日常の活動と時間を結びつけましょう。

例えば、「今何時かな?」と子どもに尋ねたり、「おやつの時間は3時だね」と伝えることで、時間を意識する習慣が身につきます。

自信をつけるために褒める

子どもが時間を正しく理解し、行動できたときは、積極的に褒めてあげましょう。

「時間通りにできてすごいね!」という声掛けは、子どもの自信を育てて、もっと頑張ろうという気持ちにつながります。

子どもの自信につながるよう、「時間を守ってくれてありがとう!」と素直に声をかけています。

その小さな積み重ねが、大きな成長につながります。

楽しみながら学べる環境を作る

タイマーを使って、楽しく時間を学べる環境を作りましょう。

例えば、「このタイマーがゼロになったら次の遊びをしよう」といったゲーム感覚で時間を計ることで、子どもは楽しみながら時間の経過を理解できます。

2歳の子どもに遊びの終わりを知らせるため、視覚で分かるタイマーを使っていました。

残り時間が一目で分かるように設計されているので、とても分かりやすかったです。

子どもの成長に合わせて段階的に使用する

私が使用しているアイテムです。大型で自立も可能、さらに壁掛けとしても利用できます。

私が使用しているアイテムです。大型で自立も可能、さらに壁掛けとしても利用できます。子どもの年齢や理解度に応じて、知育時計とタイマーの使い方を調整しましょう。

最初は短い時間から始めて、少しずつ長い時間や難しい時間の感覚も覚えていって、自然に時間の感覚が身についていきます

おすすめのアプリ

子どもに「あと〇分」「あと〇回」と伝えても伝わりにくい時に便利なアプリがあります。

日常生活や外出先など、時間や回数の見通しが持てることで、子どもも安心して行動できるようになります。

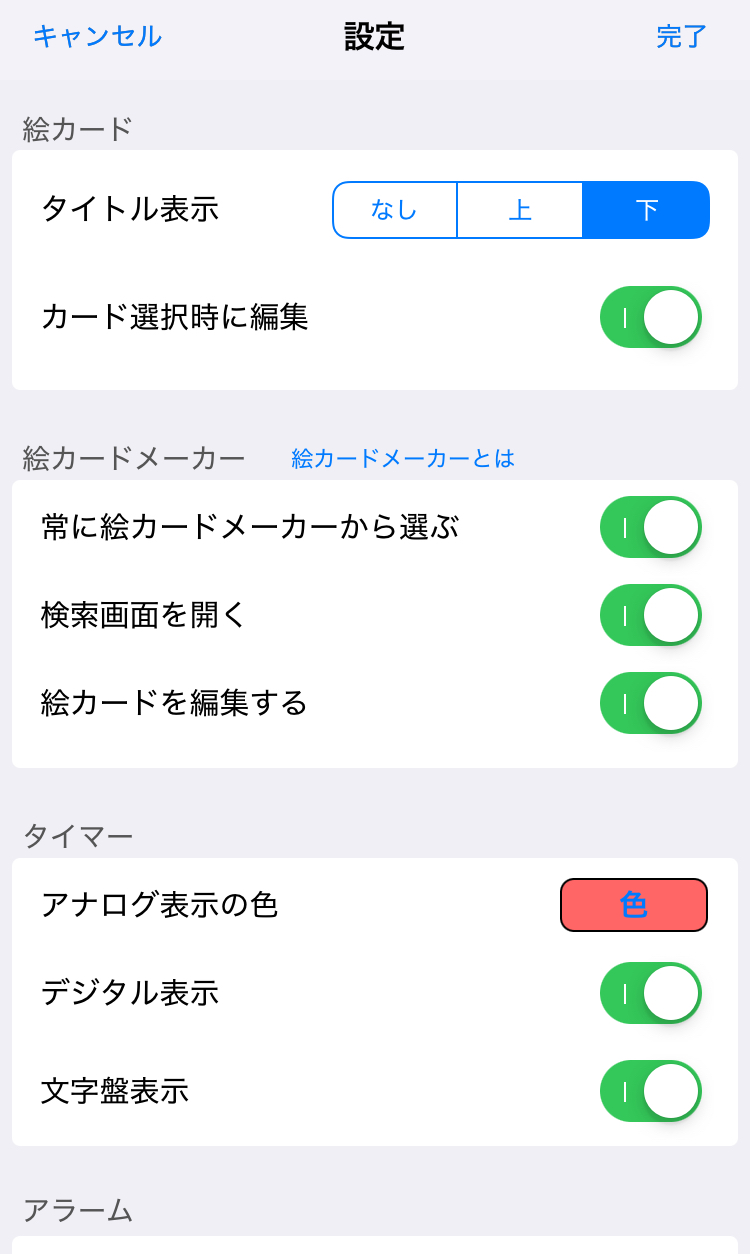

【特徴】

✔️ タイマーと一緒に絵カードを表示して、残り時間がひと目で分かるアプリ。

✔️ 時間の感覚がまだ身についていない子どもでも、次にやることがイメージしやすくなります。

✔️ タイマーの色やアラーム音も変えられるので、子どもに合わせて工夫できます。

【使い方】

✔️ 「お片付けしようね」「あと5分で終わりだよ」と声をかけながら、絵カードをセット。

✔️ 視覚的に時間の流れが分かることで、子どもが次の行動をスムーズに受け入れやすくなります。

私が外出先などで使ったアプリです。

実際の写真を設定してオリジナルのタイマーが作れ、子どもにも分かりやすかったようです。

実際のアプリの画面です。操作は簡単で、残り時間が見やすく視覚で確認できます。

設定画面です。用途に合わせて設定できます。

設定画面です。用途に合わせて設定できます。

【特徴】

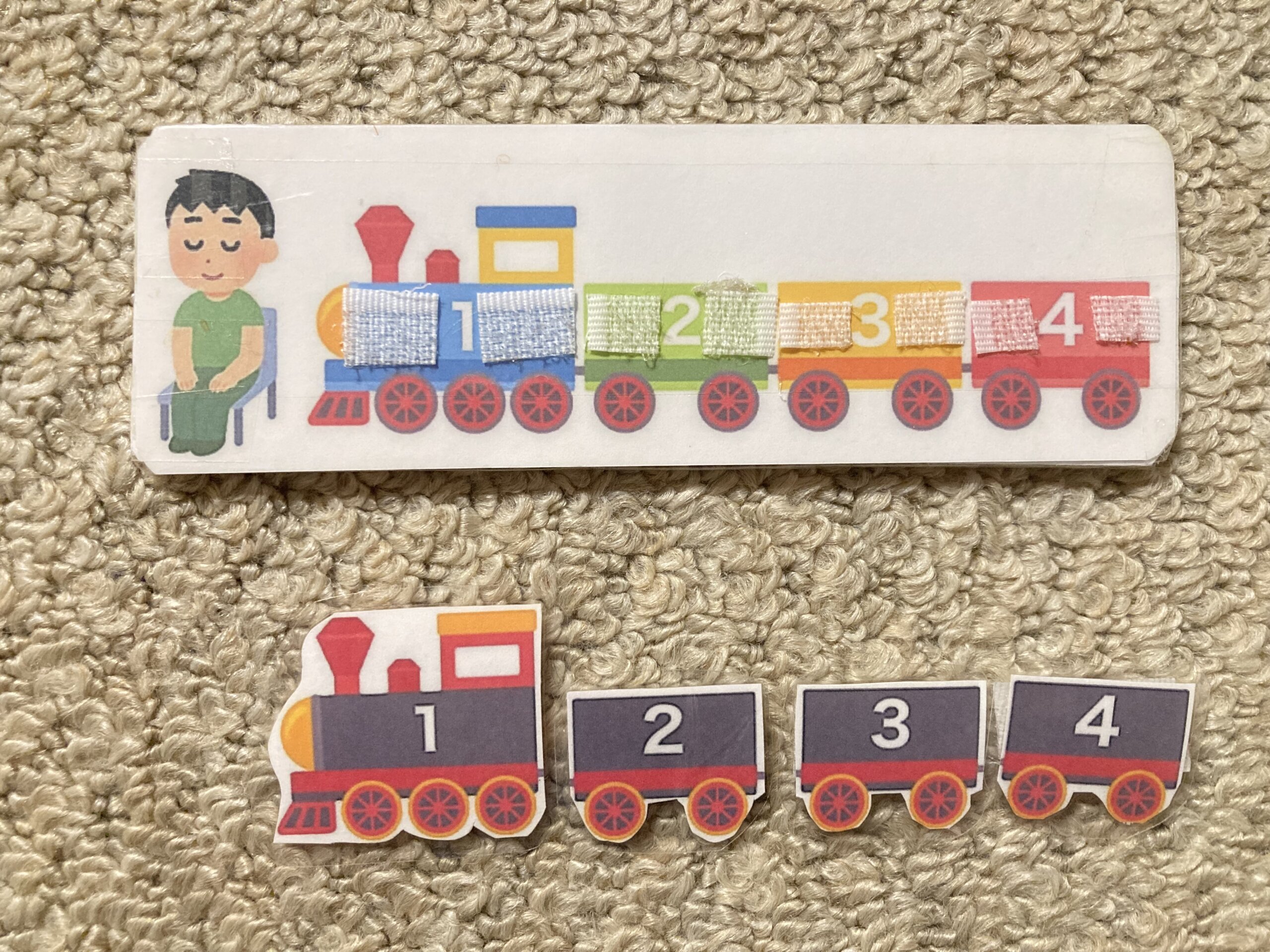

✔️ あと何回で終わるかを、絵カードと一緒に見せられるアプリ。

✔️ 待ち時間や繰り返しの動作も、子どもが「あと少し」と見通しを持てるようになります。

【使い方】

✔️ 「あと3回で終わりだよ」と伝えながら、絵カードで回数をカウント。

✔️ 遊びの順番待ちや、課題の繰り返しにも使えて、子どもが安心して取り組めます。

このアプリの特徴を、実際に作ったものがこの絵カードです。

子どもの興味のある電車で作って興味をひきました。待ち時間を伝えるカウンターです。

子どもの興味のある電車で作って興味をひきました。待ち時間を伝えるカウンターです。

マジックテープをつけて、子どもでも扱いやすくしました。完成するとかっこいいSLに変身!

マジックテープをつけて、子どもでも扱いやすくしました。完成するとかっこいいSLに変身!

以前の記事で、子どもを視覚的にサポートするための絵カードについてご紹介しました。

また、子どもの成長を促すヒントについても、お伝えしていますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい

我が家で大活躍!子どもの成長を加速させる絵カード活用法

合わせて読みたい

子どもの言葉が増える!PECSで楽しく学ぶコミュニケーション術

合わせて読みたい

「伝わらない」を「できた!」に変える魔法の絵カード――育児がちょっと楽になる工夫

知育時計で子どもの成長をサポート

知育時計は、時間を読む練習だけでなく、生活のリズムを整えたり、時間をうまく管理する能力を育てるのに役立ちます。

子どもの興味や成長段階に合った知育時計を選んで、楽しみながら使うことで、時間に関するいろいろなスキルが自然に身につきます。

親子で一緒に知育時計を使うことで、子どもは時間の概念を理解し、自信を持って成長していくはずです。

ぜひ、知育時計を活用して、子どもの成長を応援してみてください。

合わせて読みたい

知育時計で子どもの時間感覚を育てる!親子で楽しむ自作方法

合わせて読みたい

新しい環境でも安心!入学準備に役立つ視覚支援の工夫