子どもの知育において、毎日のルーチンはとても大切です。

決まった活動をすることで、子どもは安心感を持ち、数や色、形などを学ぶ機会が増えます。

例えば、食事の時間に食べ物を数えたり、お風呂で浮き沈みを試したりすることができます。

また、ルーチンは自信を育てる助けにもなり、子どもたちは自然に学びながら成長していきます。

今回は毎日のルーチンが持つ大切な役割について紹介します。

知育を楽しむ!朝の目覚めルーチン

カレンダーで日付確認

毎朝、カレンダーを子どもと見る習慣をつけましょう。

初めのうちは、一緒に指先で指して確認しつつ今日の日付を確認してあげてください。

普通の1ヶ月表示のカレンダーもとても大切ですが、1日1ページめくる日めくりカレンダーは子どもにとって分かりやすくておすすめです。

(この日めくりカレンダーは子どもの見やすく読みやすさを考えて作りました。下に読み方を書いてあるので、慣れると子ども自身でも読めます)

子どもに「今日は何日?」と聞いてみると、日付を覚える手助けになります。

また、特別な日(誕生日やイベント)を伝えることで、「あれから一年が経ったんだね」と子ども自身が時間の流れを感じさせることができます。

天気予報チェックと季節の変化観察

次に、天気予報をチェックしてみましょう。

「今日は晴れかな?それとも雨?」と問いかけて一緒に空を確認することで、子どもは天気の違いを理解しやすくなります。

さらに、季節の変化について話すことも大切です。

例えば、「今は冬だから寒いね。でも春になると暖かくなるよ」と教えてあげると、自然のサイクルについて学ぶ良い機会になります。

食事時の学びタイム

食事の時間は、楽しく学ぶチャンスです。

まず、食材の名前やその栄養について話してみましょう。

例えば、「このトマトはビタミンCがたくさん入っているよ」と教えることで、子どもは食べ物について興味を持ちます。

また、色や形についても話すと、もっと楽しくなります。

さらに、食べたものを思い出して、それを簡単な計算ゲームを取り入れることもできます。

たとえば、

「今日は何個のブロッコリーを食べたかな?」

「じゃあ、あと2個食べたら全部でいくつになるかな?」

というふうに、食べた数を数えたり足したりすることで、自然に計算を学ぶことができます。

このように、食事の時間を使って楽しく学ぶことで、子どもたちの知識や経験値が育てられます。

食事が終わる頃には、栄養や計算について少し賢くなっているかもしれませんね!

お出かけ準備で時間管理

お出かけの準備をする時、時間をうまく管理することが大切です。

まず、時計を見て「何時に出発するか」を決めましょう。

この確認ではアナログの時計がおすすめです!

(これは我が家で実際に使っているもので、子どもの時計レッスンのために購入した壁掛け時計です)

短針と長針、数字の色分けがあると認識しやすいですし、大人も説明しやすい利点があります。

たとえば、「10時に出かけるから、9時半(長い赤色の針が6)までに準備を終わらせようね」と伝えます。

さらに「9時半までにあと○分あるよ」と具体的に知らせていく事で見通しがたちやすくなるので加えてみてください。

(これは私が作った、目標時間までを可視化する知育時計です。よく使うカードや印を、その都度変えて使え、シンプルで子どもに伝えやすいです)

これで、どれくらいの時間があるかを目で見て確認できるようになっていきます。

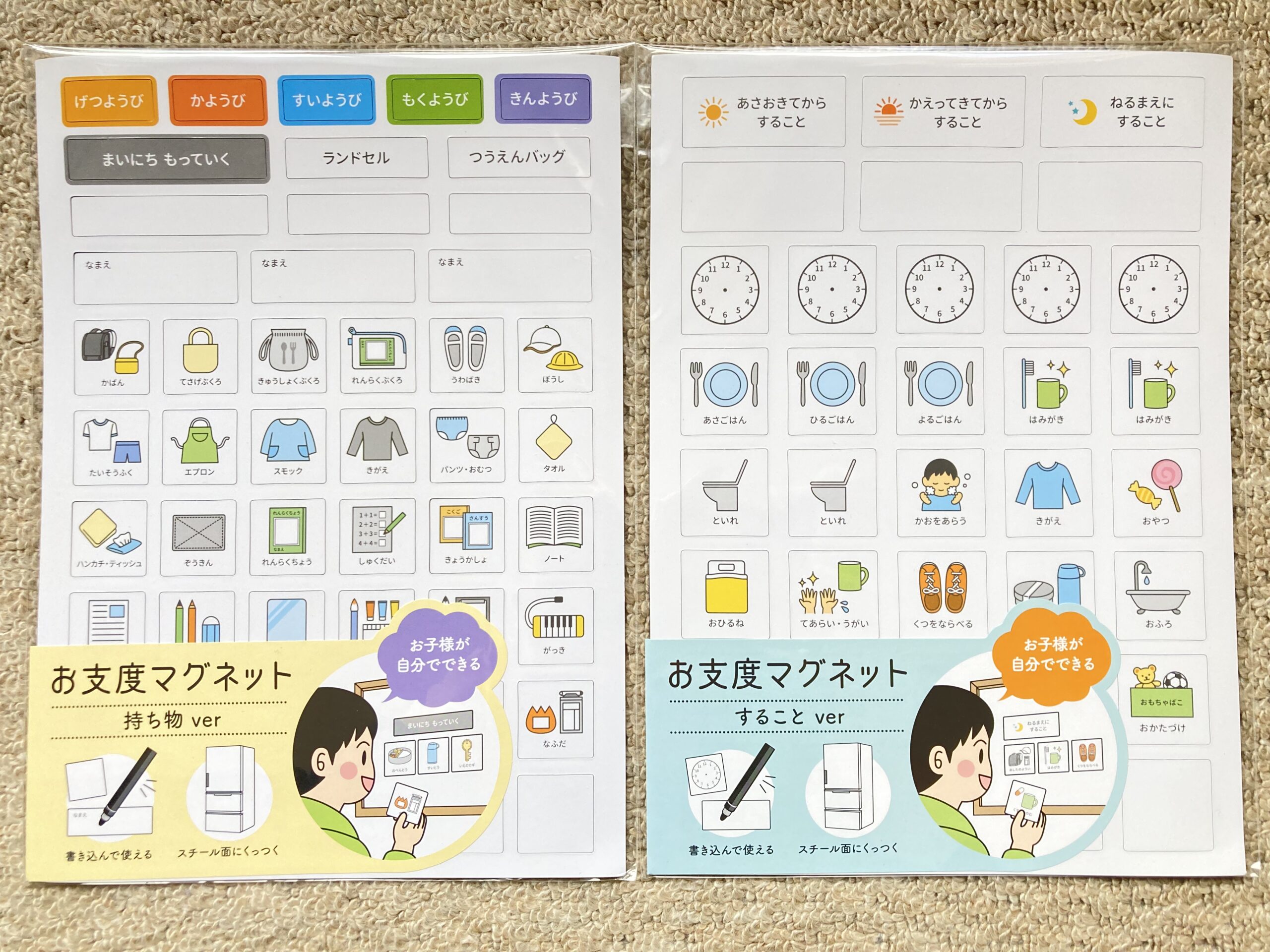

持ち物リストづくり

次に、持っていくものをリストアップしましょう。

これは子どもでも見てわかるイラストや写真で準備することをおすすめします。

イラストの空きスペースにひらがなを書いてあげると、物と名前が合致しやすくなります。

「お弁当」「タオル」「水筒」など、必要なものを一つずつ確認します。

このような絵カードは書いてもいいですし、100円ショップの商品でも置いてあるので探してみても楽しいと思います。

(これは100円ショップで購入した、マグネットタイプの商品。自宅ではこれをアレンジして使っています)

ホワイトボードやコルクボードなどに貼って、一目で確認できるリストを作ることで、忘れ物がなくなり、準備もスムーズに進みます。

このように、お出かけの準備をしっかりと計画することで、楽しい時間を過ごすことができます。

時間管理や持ち物の確認は、子どもたちにとっても大切な学びになりますね!

移動中の観察力アップ

移動中は、観察力を高める絶好のチャンスです。

車や電車に乗っているとき、周りをよく見てみましょう。

道路標識や看板を見つけたら、その意味を一緒に考えてみると良いですよ。

「この標識は何を示しているかな?」と聞くことで、子どもは自然に学ぶことができます。

また、周囲の自然や建物についての質問ゲームも楽しいです。

「あの木は何の木だろう?」

「この建物はどんな形をしているかな?」といった質問をしてみてください。

子どもが答えを考えることで、観察力が鍛えられます。

移動中にこうした活動をすることで、ただの移動時間が楽しい学びの時間になります。

子どもたちは周りの環境に興味を持ち、観察力がどんどんアップしますよ!

家事お手伝いで生活スキルアップ

子どもたちが家事を手伝うことで、生活に必要なスキルを身につけることができます。

洗濯物の色分け

子どもにとっては洗濯物も視点を変えると遊びに使えます。

洗濯物の色分けは楽しいあそびです。

子どもに「このシャツは赤だから、赤いカゴに入れてね」と教えることで、色の名前を覚えたり、整理整頓の大切さを学んだりできます。

食器の片付けと数の概念

毎日の食器の片付けも良い練習です。

食事が終わったら、子どもに「お皿は何枚あるかな?」と聞いてみましょう。

数を数えることで、数の概念を自然に学ぶことができます。

また、自分で片付けることで責任感も育てられます。

家事のお手伝いを通して遊びながら生活スキルをアップさせることができるので、ぜひ一緒に楽しんでみてくださいね!

お風呂で楽しむ科学実験

浮き沈みの実験

お風呂の中で、いろいろな物を浮かべたり沈めたりする遊びは、子どもの好奇心を育みます。

軽いプラスチックのおもちゃや重い金属のスプーンを使って、何が浮くか沈むかを一緒に試してみましょう。

この実験で、浮力の基本的な概念を楽しく学ぶことができます。

水の温度感覚を養う

お湯の温度変化を体験することで、子どもたちは温度について学べます。

少し冷たい水に手を入れてから、温かいお湯に変えてみると、温度の違いを肌で感じることができます。

この体験を通じて、温度の感覚を養うことができます。

入浴時間も視点を変えて、” 不思議! ”と考え、学びの時間に変えることで、子どもたちの好奇心と理解力を楽しく育てることができます!

おやすみ前の振り返りと読書

おやすみ前の時間は、子どもたちが一日を振り返り、心を落ち着ける大切なひとときです。

一日の出来事を話し合う

寝る前に、今日あった出来事を一緒に話し合いましょう。

「今日は何が楽しかった?」や「どんな新しい事を知ったのかな?」と質問することで、子どもは自分の気持ちや考えを表現する練習ができます。

この振り返りは、感情の整理やコミュニケーション能力を育てる良い機会です。

絵本の読み聞かせ

その後、絵本を読み聞かせる時間を設けましょう。

お気に入りの本や新しい物語を一緒に楽しむことで、子どもたちは想像力を広げたり、新しい言葉を学んだりします。

また、絵本の中のキャラクターやストーリーについて話すことで、理解力や共感力も育てられます。

おやすみ前の振り返りと読書の時間は、子どもたちにとって心豊かな経験となるので、毎晩の習慣にしてみてくださいね!

まとめ:日常生活で育てる力

今回紹介した知育の活動は、日常生活の中で簡単に取り入れられるものばかりです。

食事や入浴、就寝前の時間を使って、子どもたちが楽しく学びながら成長できるチャンスがあります。

これらの活動を通して、子どもたちは色や数、科学の基本的なことを自然に学び、コミュニケーション能力や想像力も育てられます。

ぜひ、家族みんなで楽しみながら、毎日の生活に知育を取り入れてみてください。

子どもたちの成長を見守って楽しい毎日を過ごす事ができますよ。