「うちの子、他の子と比べて言葉が遅れている気がする…」

「どうやって言葉を引き出してあげればいいの?」

そんな悩みを抱える保護者の方へ。

保育士の経験を持つ私も我が子にそんな悩みを持っていた時期があります。

頭では『子どもの成長には個人差がある』と分かってはいるものの、“何か出来ることがあるはずだ”と焦ってしまう母親としての葛藤がありました。

言葉の発達は個人差が大きいものですが、適切なサポートを取り入れることで、お子さんの可能性を大きく広げることができます。

この記事では、絵カードや視覚的なツールを活用した家庭でできる知育アイデアや、言葉の発達を促すヒントをわかりやすくご紹介します。

お子さんのペースを大切にしながら、言葉が生まれる喜びを一緒に感じていきましょう。

子どもの「伝える力」って、とっても大切!

子どもたちは、自分の気持ちを伝えるときに言葉を使います。でも、みんなが同じように話せるわけではありません。

言葉は、ただのやりとりの道具ではなく、子どもたちの「気持ち」や「思い」を伝える大事な手段です。

もし言葉の発達に心配があっても、あわてず、でもそのままにせずに。

まわりの専門家や支えてくれる人たちといっしょに、お子さんの力をゆっくり伸ばしていくことができます。

言葉だけじゃなく、手ぶりや表情、絵カードなど、気持ちを伝える方法はいろいろあります。

一人ひとりのお子さんに合った「伝える力」を育てていくことが、私たち大人の大切な役目なんです。

言葉以外で気持ちを伝える方法

絵カードを使って話そう

絵カードは、言葉のかわりに気持ちや思いを伝えられる、便利な道具です。

例えば、「おやつ」の絵カードを見せれば、おやつが欲しいことを伝えられます。

絵を描くことが苦手でも大丈夫!

実物を写真にして印刷するだけで、立派な絵カードになりますよ。

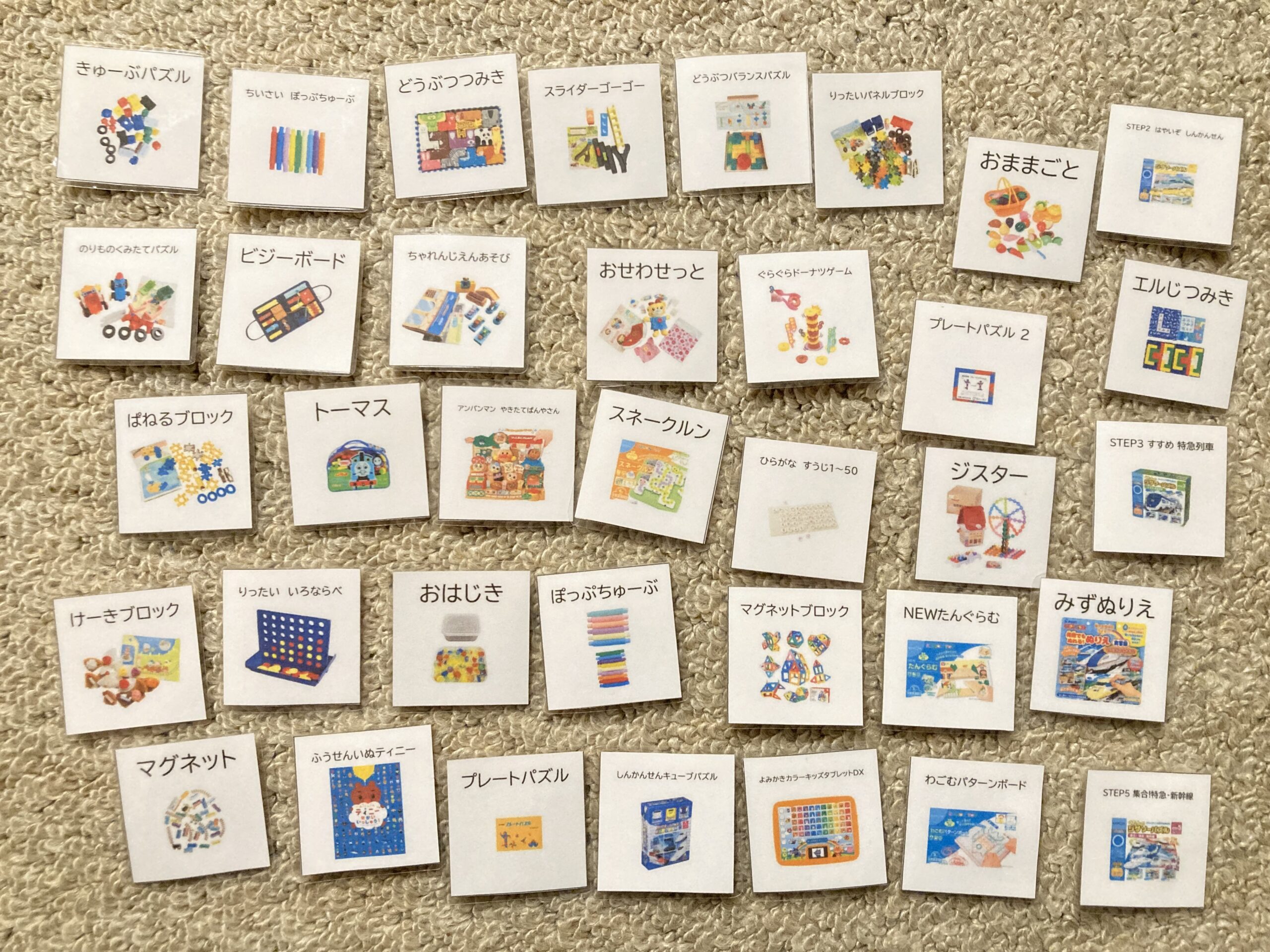

これは私が実際に作った絵カードの一部。見た人が分かるように読み方も書いていました。

これは私が実際に作った絵カードの一部。見た人が分かるように読み方も書いていました。

家族みんなで使い方を決めれば、子どもの気持ちがよく分かるようになります。

体で表現しよう

手や体を使って気持ちを表すのも効果的です。

例えば、「おいしい」を表すために手を頬に当てたり、「嫌だ」を表すために首を横に振ったりします。

始めはこの表現を、大人が子どもに何度も示して伝えていきます。

このとき、親御さんが子どもの手を取って「こうやるんだよ」と手伝ってしまうのは、あまりおすすめできません。

お子さんの反応を見たり、少しでも真似してくれたらすかさず喜んだり、褒めたりと沢山声かけをしてあげてください。

これを繰り返すと次第に子どもにも伝わり、日常生活の中で身につけていくことができますよ。

これらのジェスチャーを家族で練習すると、コミュニケーションが楽しくなります。

日常生活で目で見て分かる工夫

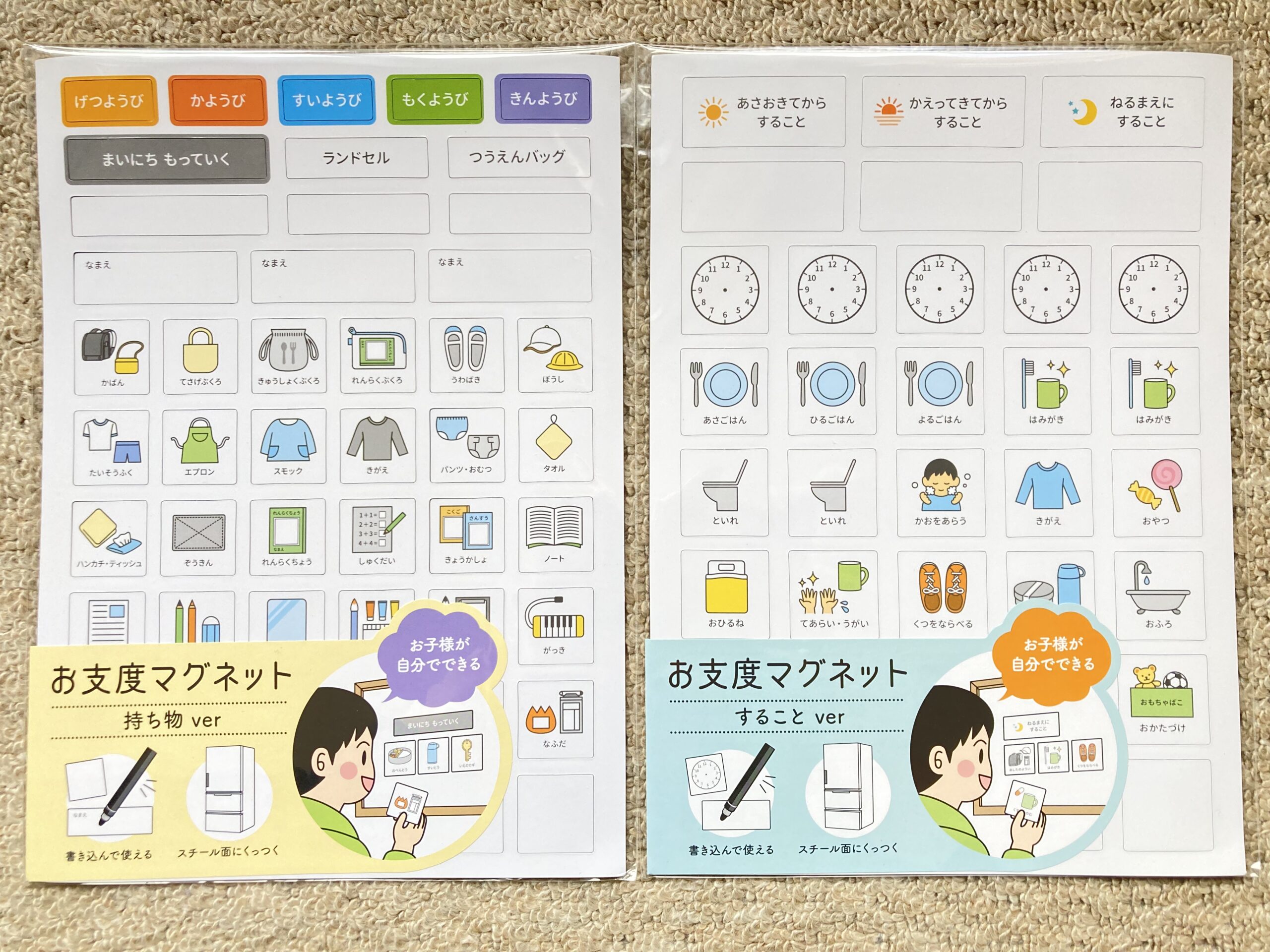

家の中でも、目で見て分かるような工夫ができます。

例えば、おもちゃ箱に写真を貼って、どこに何があるか分かりやすくします。

また、1日の予定を絵で表すと、子どもが安心して過ごせます。

私は玄関や靴置き場に両足を揃えた状態の靴の写真を貼っていました。

これはとても効果的で、その場で脱いだりさらには、左右を揃えて置いてくれるようになりました。

【大切なのは楽しむこと】

言葉以外のコミュニケーション方法を使うことで、子どもは自分の気持ちを伝える喜びを感じられます。

これは子どもの自信につながり、親子の絆も深まります。焦らずに、楽しみながら取り組んでみましょう。

言葉の発達を促す!楽しく言葉を育てるあそび

音楽と歌で言葉あそび

音楽や歌を使った遊びは、子どもの言葉の発達にとても効果的です。

例えば、簡単な歌を一緒に歌ったり、手遊び歌を楽しんだりすることがおすすめ。

リズムに合わせて体を動かすことで、言葉のリズムも自然に身につきます。

また、息を使った遊びも言葉の発達に役立ちます。

ストローでボールを吹いてゴールに入れる遊びは、口の筋肉を鍛えながら楽しめるので、ぜひ試してみてください。

私が子どもと楽しんだのは『吹き戻し(吹き戻し笛)』という昔ながらのおもちゃ。

お祭りや駄菓子屋でよく見かけるおもちゃで、吹くと紙筒が伸び、音が鳴り、止めると紙筒が巻き戻る仕組みです。

口をしっかり閉じないと空気が漏れるので、膨らませたい子どもは夢中になってチャレンジしていました。

絵本の読み聞かせのコツ

読み聞かせポイント!

- 中断せずに読む

物語の途中で質問したり説明を加えたりせず、最後まで通して読みましょう。これにより、子どもの集中力と物語の理解が深まります。 - 子どものペースを尊重する

子どもの反応を見ながら、絵をゆっくり見せましょう。急がずに、子どもが絵から物語を読み取る時間を与えます。 - 感想を強要しない

読み終わった後すぐに感想を求めるのは避けましょう。子どもは自分なりにイメージを膨らませており、それを尊重することが大切です。 - 落ち着いた声で読む

大げさな演技は避け、聞き取りやすく落ち着いた声で読みましょう。これにより、子どもが内容に集中しやすくなります。 - 繰り返し読む

同じ本を何回も読むと、子どもが内容をよく理解して言葉を覚えやすくなります。 - 子どもと向き合う

子どもの目を見て話しかけるように読むことで、コミュニケーションが深まります。

こうした方法を取り入れることで、お子さんの言葉の育ちを、もっとしっかりサポートすることができます。

絵本の読み聞かせは、楽しみながら自然に言葉を学ぶ素敵な機会となります。

年齢に合った絵本の選び方

子どもの年齢に合った絵本は違うので、簡単な目安をまとめました。

0〜1歳

形や色がはっきりした絵本。

まる、さんかく、しかくなどの単純な形や、赤、青、黄色などの原色が描かれた絵本がおすすめです。

『さんかくサンタ』(tupera tupera/作)

さんかくの形をしたサンタさんが、まるやしかくのものに触れ合う楽しいお話です。

形を覚え始めた子どもにぴったりです。

『ちゅっちゅっ』(MAYA MAXX/作)

赤一色で描かれた絵本で、様々な動物の親子が「ちゅっちゅっ」とふれあう様子が描かれています。

シンプルな色使いと形で赤ちゃんの興味を引きます。

1〜2歳

簡単な言葉や繰り返しのある絵本。身近な動物や乗り物が登場する絵本も人気です。

『ぐりとぐら』(中川李枝子/文、大村百合子/絵)

大きな卵を見つけたネズミのきょうだいが、みんなでカステラを作って食べるお話です。

簡単な言葉の繰り返しがあり、子どもが楽しめます。

『きんぎょがにげた』(五味太郎/作)

金魚が逃げ出して、様々な場所に隠れる様子を探す絵本です。

繰り返しのある展開で、子どもが楽しく参加できます。

ストーリーのある絵本。子どもの興味に合わせて、動物や乗り物、冒険など、テーマを選んでみましょう。

『かいじゅうたちのいるところ』(モーリス・センダック/作)

主人公の男の子が想像の世界で冒険をするストーリー性のある絵本です。

子どもの想像力を刺激します。

『おおきなかぶ』(作者不明)

大きなかぶを抜くために、次々と人や動物が力を合わせる昔話の絵本です。

繰り返しのある展開で、3歳以上の子どもが楽しめます。

これらの活動を日常に取り入れることで、子どもの言葉の発達を楽しく支援できます。

大切なのは、子どもと一緒に楽しむことです。焦らず、ゆっくりと成長を見守りましょう。

子どもの言葉を育む家庭づくり

楽しい会話の時間を増やそう

家族で一緒に過ごす時間を大切にしましょう。

テレビやスマホの時間を減らし、家族みんなで話す機会を増やすと良いです。

例えば、食事中や寝る前の時間を使って、その日あった出来事を話し合うのがおすすめです。

子どもの興味に寄り添おう

子どもが何かに興味を示したら、それについて優しく話しかけましょう。

「このおもちゃは何だと思う?」と聞いたり、子どもの言葉を待つ姿勢を見せたりすると、自然に言葉が出てきやすくなります。

遊びを通じて言葉を学ぼう

ブロックやおままごとなどの遊びの中で、言葉を使う機会を作りましょう。

「このブロックは何色かな?」と聞いたり、おままごとで料理の名前を言ったりすると、楽しみながら言葉を覚えられます。

絵本の読み聞かせを習慣に

絵本の読み聞かせは、言葉の発達にとても効果的です。

物と名前が結びつきやすく、物語を通して新しい言葉も学べます。

毎日少しずつ読み聞かせる時間を作ると良いでしょう。

子どもの言葉を大切に受け止めよう

子どもが何か言葉を発したときは、すぐに反応して褒めてあげましょう。

「そうだね、よく言えたね」と言葉で認めてあげると、もっと話したくなります。

子どもの言葉をそのままオウム返しすることも効果的ですよ。

これらの方法を日常生活に取り入れることで、子どもが自然と言葉を使いたくなる環境が整います。

焦らず、楽しみながら続けていくことが大切です。

赤ちゃんから幼児までの言葉の成長

0〜3歳:言葉の基礎づくり

0〜1歳:「あーあー」から始まる喃語の時期です。赤ちゃんの顔を見ながら優しく話しかけましょう。

1〜2歳:「まんま」「ブーブー」など、単語を話し始めます。子どもの言葉に耳を傾け、たくさん褒めてあげましょう。

2〜3歳:「わんわんのえほんよんで」など、短い文を話せるようになります。絵本の読み聞かせをしたり、一緒に歌を歌ったりするのがおすすめです。

3〜6歳:会話力アップの時期

3〜4歳:「なぜ?」「どうして?」とたくさん質問してきます。丁寧に答えてあげることで、語彙が増えていきます。

4〜5歳:友達との会話を楽しめるようになります。お友達と遊ぶ機会を増やし、コミュニケーション力を育てましょう。

5〜6歳:自分の経験を話せるようになります。家族で1日の出来事を話し合う時間を作るといいでしょう。

言葉の成長を助けるポイント

✔︎ たくさん話しかける

日常生活の中で、何をしているのか説明しながら話しかけましょう。

✔︎ 子どもの言葉を大切に

間違いを直すより、まずは子どもの言葉を受け止めて、正しい言い方でそっと返してあげましょう。

✔︎ 絵本の読み聞かせ

毎日の習慣にすると、語彙力や想像力が豊かになります。

✔︎ 歌やリズム遊び

言葉のリズムを楽しみながら覚えられます。

✔︎ 会話を楽しむ

質問ばかりにならないように気をつけて、子どもが話したくなるような楽しい会話を心がけましょう。

言葉の発達には個人差があるので、焦らずに子どものペースに合わせて支援していくことが大切です。気になることがあれば、専門家に相談するのもいいでしょう。

言葉の遅れから成長へ:私の体験談

最初の不安と戸惑い

私はこれまで多くのお子さんと関わる中で、言葉の発達がゆっくりな子どもたちの成長を見守る機会がたくさんありました。

また、我が子もよく喃語を話していたり、上の子も言葉の発達がゆっくりだったこともあって、当初はあまり気にしていませんでした。

でも、1歳児健診で「要観察」という結果が出たときは、やっぱり不安な気持ちになったのを今でも覚えています。

子どもの言葉の遅れに気づいたとき、不安を感じるのは自然なことです。

実際、私自身もその経験があります。

わが子の1歳半健診では、発達の偏りを指摘され、戸惑いや心配が押し寄せてきました。

そのとき何を感じ、どう向き合ったのか——

その時感じた私の気持ちを綴った体験談があります。

同じように悩んでいる方の、少しでも心の支えになれたらうれしいです。

合わせて読みたい

一歳半検診で繋がった支援の道

家庭での取り組み

我が家では喃語は出ていましたが、意味のある単語は全く出ていませんでした。

母親として仕草や声から子どもの要求が分かり、そのたびにすぐ応えてしまっていたのが、振り返れば間違いでした。

子どもが自分で要求を表現できるようにする必要があったのです。

そこで私は、まず「ちょうだい」のハンドサインを教え、意思表示の練習から始めました。

言葉の遅れを改善するため、多くの家庭が様々な方法を試しています。

例えば、四谷学院の療育という家庭療育プログラムを利用することも可能です。

このプログラムでは、日常会話から始めて、徐々に複雑なコミュニケーションへと進めていきます。

少しずつ見えてきた子どもの変化

ハンドサインを教えるときには、そのサインの意味に合わせて短い言葉も添えました。

「ちょうだい」「ありがとう」といった言葉を何度も繰り返し練習するうちに、少しずつハンドサインなしでも言葉だけで伝えられるようになっていきました。

努力を続けることで、多くの子どもたちに成長が見られます。

毎日続けていくうちに実を結んでいくのです。

子どもの成長で変わった私の気持ち

子どもが少しでも反応したり真似をしてくれると、とても嬉しくて一緒に喜びました。

親が喜ぶ姿を見て、子どもも嬉しくなり、何度も伝えてくれる様子が見られるようになります。

子どもの成長を目の当たりにすると、保護者の気持ちも変わりますね。

最初の不安から、喜びや安心へと変化していくのです。

合わせて読みたい

発達障害診断、私の乗り越え方

我が家で実践してよかった方法

【伝えたい気持ちを育てる】

目を合わせたり、指をさしたり、ジェスチャーや絵カードを使って気持ちを伝える練習をします。

【話す力を育てる】

口を動かす練習や息を吐く練習、声を出す練習で話す力を少しずつ伸ばします。

【子どもの興味を活かす】

好きなおもちゃや活動を通して言葉を教えると、子どもは遊びに集中して楽しめますね。

【感情を受け止める】

子どもの気持ちを理解し、代弁してあげることが大切です。

【専門家のアドバイスを受ける】

必要に応じて、言語聴覚士などの専門家に相談しましょう。

言葉の遅れは、時間と子どもに合ったサポートがあれば、多くの場合改善できます。焦らず、子どものペースに合わせて取り組むことが大切です。

デジタル時代の言葉の発達サポート

スマホで学ぶ!おすすめの言葉の練習アプリ

言葉の発達を助けるおすすめのアプリを3つ紹介します。

![]() 引用:えこみゅ公式HP

引用:えこみゅ公式HP

コミュニケーションが苦手なお子さんのための優しいアプリです。

絵カードを使って、言葉や意思を伝える練習ができます。200種類の絵カードがあり、それぞれに音声がついているので、楽しみながら学べます。

さらに、自分で好きな写真を使ってオリジナルカードも作ることができます。

引用:タッチ!ことばランドHP

2〜4歳の子どもに人気の知育アプリです。

画面の動物や乗り物をタッチすると、楽しい音や動きが出てきます。

子どもの好奇心を引き出しながら、自然に言葉を覚えられます。親子で一緒に遊びながら、言葉を学べるのが特徴です。

![]() 引用元:どうぶつまるカードHP

引用元:どうぶつまるカードHP

どうぶつまるカード(LITALICO)は、言葉を学ぶのに役立つ楽しいパズルゲームです。

このアプリでは、同じ動物の絵を見つけて合わせることで、動物の名前や音、形を楽しく学ぶことができます。

子どもたちは遊びながら、意味や音と文字の関係を理解していくことができるので、言葉の学びが自然に進みます。

これらのアプリは、楽しみながら子どもの言葉の力を伸ばすお手伝いをしてくれますよ。

オンラインで受ける言葉の教室

最近では、インターネットを使って言葉の教室(言語療育)を受けられるようになりました。(※1)

家にいながら専門家のアドバイスが受けられるので便利です。

でも、気をつけることもあります。

例えば、子どもの集中力が続くか心配な時は、短い時間から始めるのがいいでしょう。

また、パソコンやタブレットの画面を見すぎないよう、休憩を取ることも大切です。

(※1) オンライン言語療育は、対面での療育と同様に専門家のサポートを受けられる便利な選択肢です。ただし、子どもの年齢や特性によっては対面での療育が適している場合もあるため、専門家と相談しながら最適な方法を選択することが大切です。

家族で取り組む!デジタルツールの上手な使い方

これらのデジタルツールを使うときは、家族で一緒に取り組むのがおすすめです。

アプリやオンライン教室で学んだことを、日常生活の中で使ってみましょう。

例えば、買い物に行ったときにアプリで覚えた言葉を使ってみるなど、実際の場面で練習することが大切です。

デジタルツールは便利ですが、あくまでも言葉の発達を助ける道具の一つです。

家族との会話や外での遊びなど、実際の体験を大切にしながら、これらの道具を上手に活用していくことが、子どもの言葉の発達を支える良い方法になりますね。

子どもの個性を大切にしたコミュニケーション

子どもたちは一人ひとり異なる個性を持っています。

言葉だけでなく、目線や表情、ジェスチャーなど様々な方法で気持ちを伝えることができますね。

絵カードや簡単な手話を使えば、言葉が少ない子でも自分の思いを表現しやすくなり、自信にもつながります。

子どもの言葉を育てる!みんなでできる楽しいサポート

子どもの言葉の成長は、焦らず、楽しみながら見守ることが一番大切です。

家族の愛情と温かいサポートが、子どもの言葉を育む最高の環境となります。

一人一人の子どもの個性を尊重し、その子らしい言葉の成長を信じて、寄り添っていきましょう。