知育時計は、子どもが楽しく時間を学べる素晴らしい道具です。

市販のものもいいですが、親子で作る自作の知育時計は特別です。

この記事では、知育時計の良い点と、簡単に作れる方法を紹介します。

時計を作ることで、親子で一緒に楽しんで、子どもの成長を手伝いましょう。

この知育時計を作ろうと思ったきっかけは、子どもに待ち時間を伝える際、視覚的に助けとなる絵カードを活用していたことでした。

合わせて読みたい

「伝わらない」を「できた!」に変える魔法の絵カード――育児がちょっと楽になる工夫

そこで、もっとわかりやすく「時間の流れ」を感じられる方法がないかと考え、この時計を作りました。

実際に使ってみると、子どもに時間の感覚を伝えるのにとても役立ったので、使い方のコツや工夫も紹介していきたいと思います。

知育時計とは?子どもの成長をサポートする特別な時計

知育時計は、子どもが楽しく時計を学べる特別な時計です。

普通の時計と違って、文字盤や数字の表記がわかりやすく作られています。

長針と短針も見やすいように工夫されており、小さな子どもでも簡単に理解できます。

この知育時計を使うことで、子どもが時間の概念を楽しく学び、成長をサポートすることができますよ。

知育時計の登場!子どもの時間学習を楽しくする工夫

子どもが時計に興味を持ったら、楽しく時計の読み方を学べる方法として知育時計が人気です。

市販のものを買うだけでなく、親子で一緒に作るのもいいですね。

そうすると、子どもがさらに興味を持ってくれることがあります。

年齢別!知育時計で伸ばせる子どもの能力

知育時計は、子どもの年齢や成長段階に応じて、様々な能力を育てることができます。年齢別に見てみましょう。

幼児期(2〜4歳):楽しく覚える基本のステップ

数字を覚える

時計の文字盤を見ながら、1から12までの数字を一緒に数えてみましょう。

「1、2、3…」と声に出して数えると、より覚えやすくなります。

時間の流れを感じる

時計の針が動く様子を見せて、「ほら、長い針がゆっくり動いているね」と声をかけます。

これで時間が進んでいることを理解し始めます。

色で遊びながら学ぶ

文字盤の色を指さして、「赤はどこかな?」「青は?」と聞いてみましょう。

色の名前を覚えながら、時計にも親しめます。

このように、遊び感覚で時計に触れることで、子どもたちは自然と時間の概念を学んでいきますよ。

就学前(4〜6歳):楽しく身に付く時間の基本

簡単な時刻から始める

未就学児(4〜6歳)の子どもたちには、まず

「3時ちょうど」

のような簡単な時刻の読み方から教えます。

慣れてきたら、「3時30分」や「3時15分」といった少し難しい時刻も少しずつ教えていきます。

生活と時計をつなげる

「7時になったら起きる時間だよ」

「12時はお昼ごはんの時間だね」

など、毎日の生活の出来事と時計の時刻を結びつけて教えます。

こうすることで、時計が生活の中で役立つものだと理解できるようになります。

数字感覚を育てる

「1時間は60分あるんだよ」

「1日は24時間あるんだ」

といった話をすることで、大きな数字の感覚を養います。

これは、将来の算数学習にもつながる大切な基礎になります。

このように、遊びや日常生活を通じて時計に親しむことで、子どもたちは自然と時間の概念を学んでいきます。焦らず、楽しみながら進めていくのがコツです。

小学生(6歳以上):生活に役立つ時間の使い方

算数の勉強がラクになる

小学生になると、算数の授業で「時間と時刻」について学びます。

知育時計を使って遊んでいた子どもは、この単元をスムーズに理解できるようになります。

「あ、これ知ってる!」

と自信を持って勉強できます。

自分で時間を管理する力をつける

学校の時間割や習い事の予定を、自分で時計を見て確認できるようになります。

「次の授業まであと10分だな」

「習い事まであと30分ある」

など、時間を意識して行動する習慣が身につきます。

いろいろな時間の表し方を知る

午前・午後を使う12時間制と、0時から23時まで続く24時間制の両方を学びます。

例えば、「午後3時」と「15時」が同じ時刻だと分かるようになります。

これで、より深く時間の概念を理解できます。

【大切なポイント】

子どもの年齢や理解度に合った知育時計を選びましょう。

毎日の生活の中で時計を見る習慣をつけると、自然と時間の感覚が身につきます。

時計を見るのが楽しくなるような工夫をすると、子どもの成長をより効果的にサポートできます。

【DIY】100均アイテムで作る!知育時計の自作方法

100均アイテムを使って、楽しく知育時計を手作りしてみませんか?

親子で一緒に作ることで、時計の仕組みを自然に学びながら、工作のワクワク感も楽しめます。

自分で作った時計なら愛着が湧き、学習意欲もぐんとアップしますね!

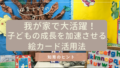

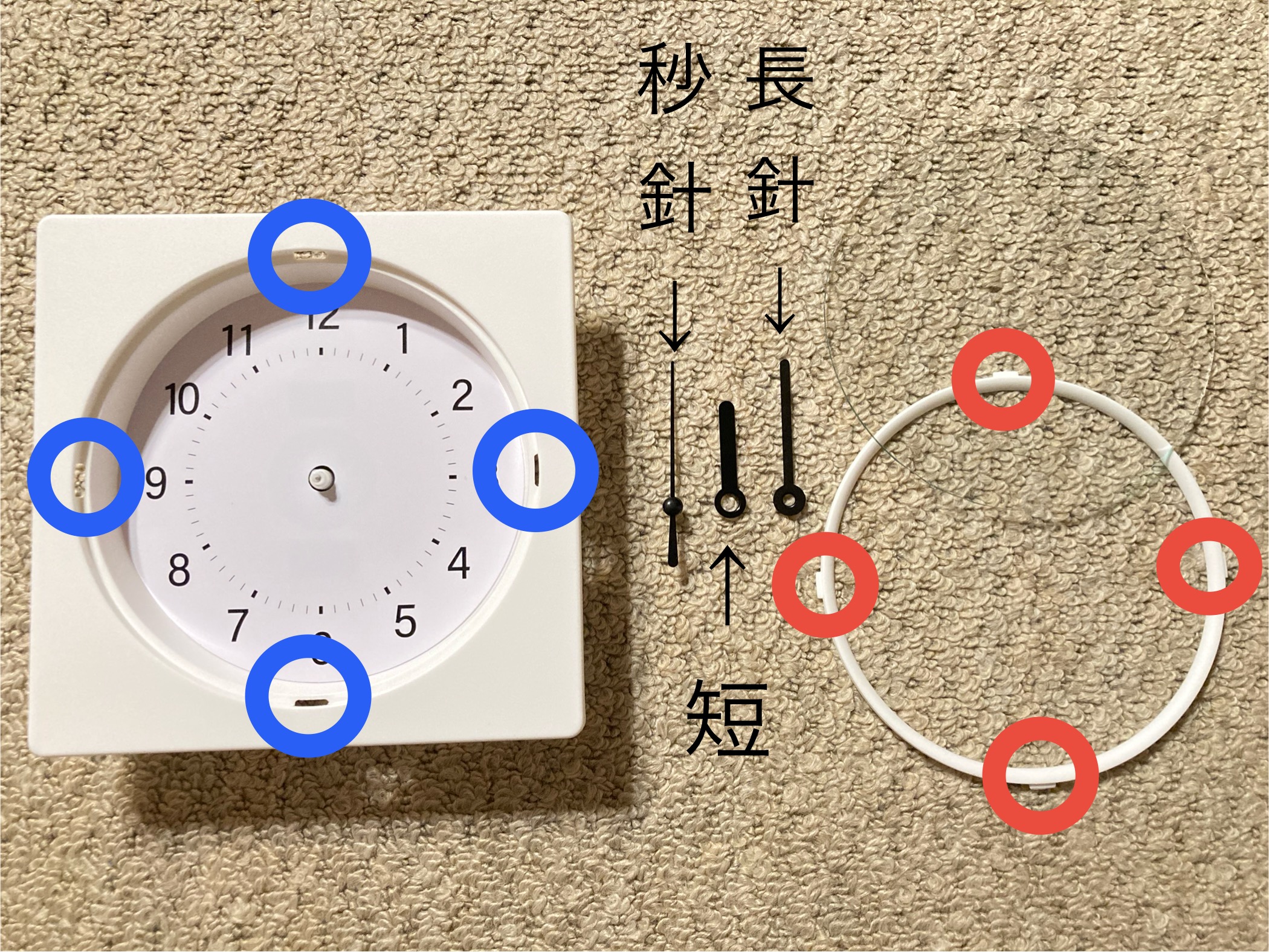

用意するもの

✔️ 掛け時計

アナログタイプの文字盤の掛け時計で作ります。

秒針があるものだと、後々の時計学習でも役立ちますよ。

私がダイソーで購入した実際の時計です。

私がダイソーで購入した実際の時計です。

✔️ ハサミ

文字盤を切るために使います。

✔️ ドライバー

時計の針を外し、文字盤の中央に穴を開けるのに使います。

✔️ 文字盤

無料でダウンロード可能です。幼児の学習素材館『ちびむすドリル』で私は作りました

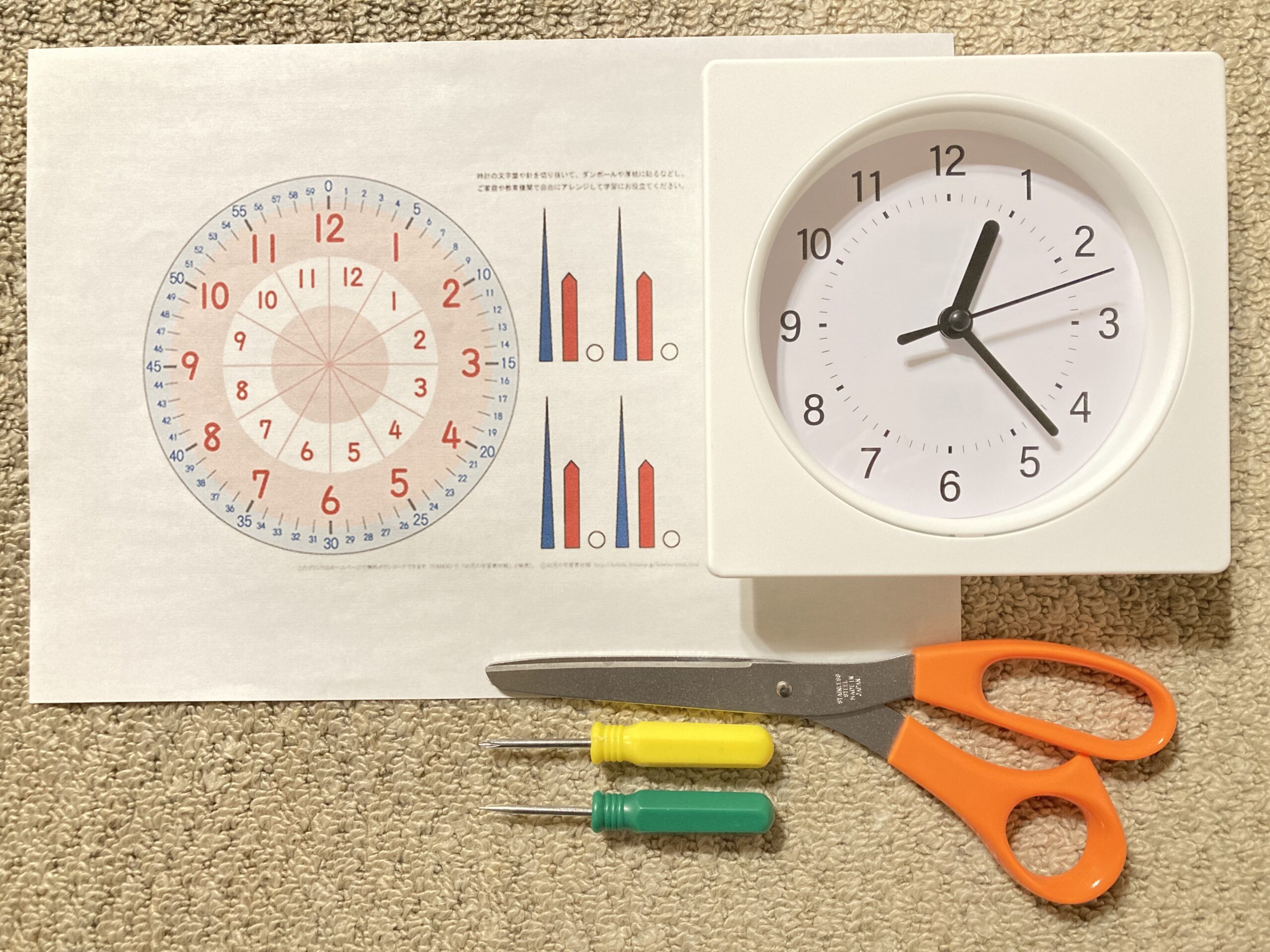

文字盤は無料でダウンロードできます!

私は、幼児の学習素材サイト「ちびむすドリル」からダウンロードしました。

ただ、ダイソーで購入した時計とはサイズが合わなかったため、自分でリサイズして調整しました。

様々なデザインの文字盤があり、子どもの年齢や好みに合わせて選べるので、自作の知育時計作りにおすすめです。

作り方

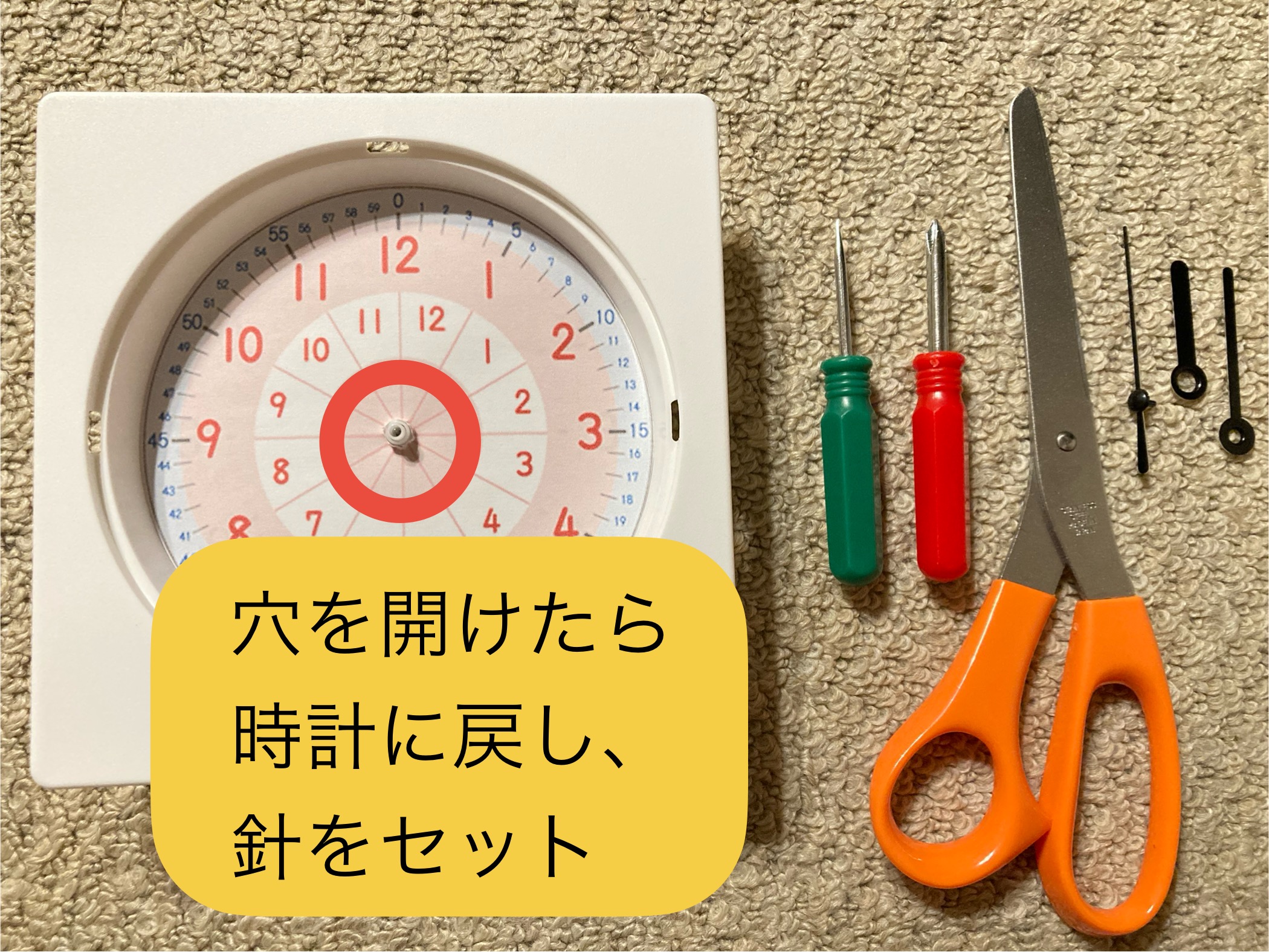

1.文字盤をダウンロードしてカット

ダウンロードしたハサミできれいに切ります。

ダウンロードしたハサミできれいに切ります。

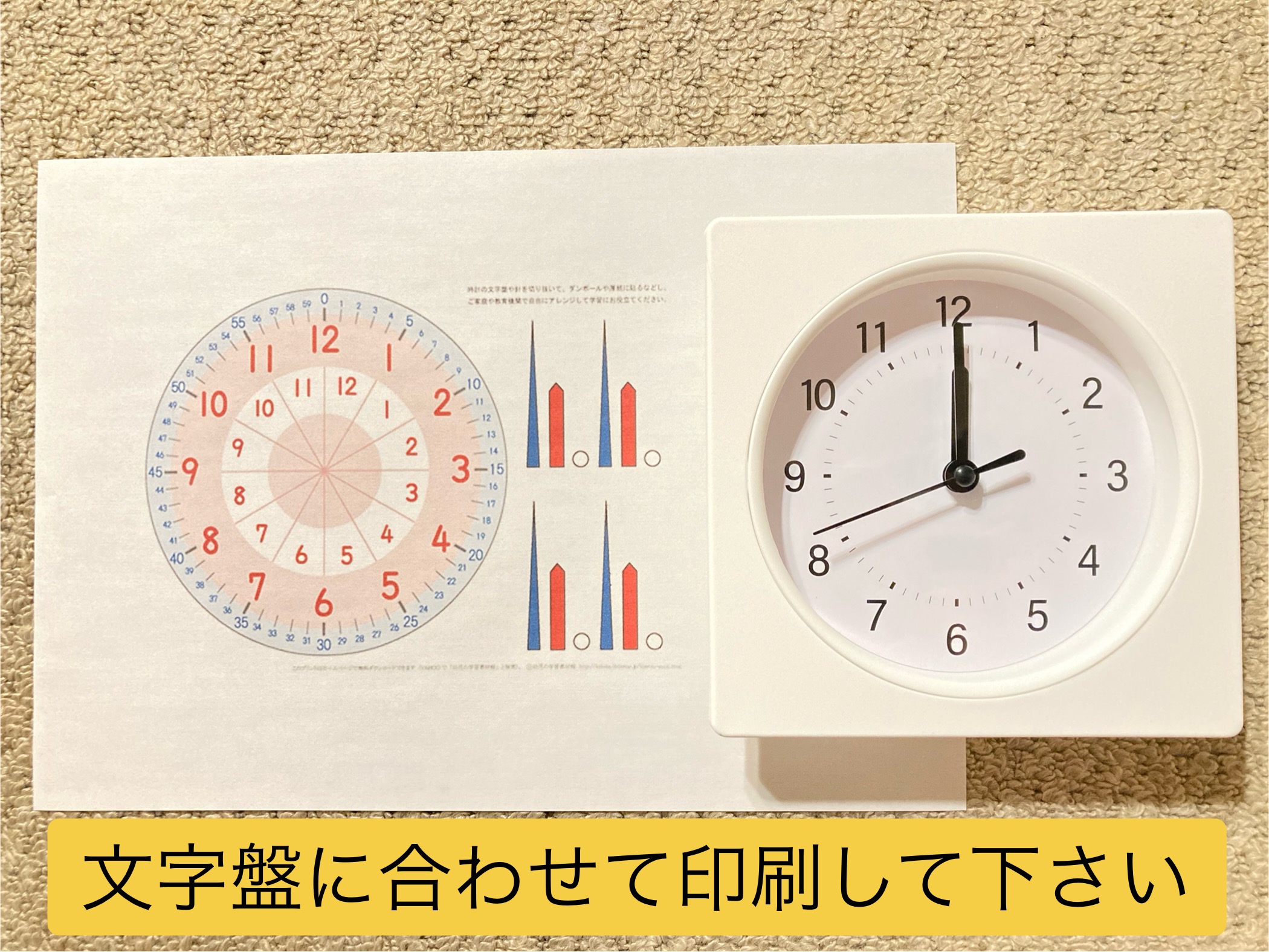

2.切り取った文字盤に時計針の部分の穴をあけます。

手を切らないように注意が必要です。

手を切らないように注意が必要です。

3.時計のカバーを外す

スクリュードライバーや爪で引っかけて時計のカバーを外します。赤青の凸凹で留めてありました。

スクリュードライバーや爪で引っかけて時計のカバーを外します。赤青の凸凹で留めてありました。

4.文字盤を差し込む

必要であれば文字盤の裏に両面テープを貼り、時計に取り付けます。

必要であれば文字盤の裏に両面テープを貼り、時計に取り付けます。

5.完成

時計に電池を入れ、針を合わせて完成です。

時計に電池を入れ、針を合わせて完成です。

この方法なら、親子で楽しく知育時計を作れます!

お手頃な費用でできて、好きなデザインにできるので、特別な学びのアイテムになりますね。

好きなシールやキャラクターを貼って、子どもが喜ぶデザインに仕上げることもできます。

ただ、私は知育時計として活用したかったので、あえて装飾はせずシンプルに仕上げました。

手軽に取り入れる知育時計の魅力

私が実際に普段使っている時計。シンプルに色分けされ、子どもにも分かりやすかったです。

私が実際に普段使っている時計。シンプルに色分けされ、子どもにも分かりやすかったです。

知育時計を手作りするのも素敵ですが、市販のものを活用するのもおすすめです。

楽しく学べる工夫が詰まった商品も多く、手軽に取り入れられます。

ここでは、特におすすめの知育時計をご紹介します。

ノア精密(NOA) MAG 知育時計 よ~める

✔️ ステップ秒針

時間の流れを視覚的に理解しやすく、子どもに時間の感覚を育む手助けをします。

✔️ 丈夫で安全なアクリル樹脂カバー

割れにくく、安心して使えます。

✔️ 時計の読み方・教え方のコツを紹介したアドバイスシート付き

学習のサポートがしっかりされており、親や先生にも便利です。

✔️ 子どもが覚えやすいデザイン

配色や針の色に工夫が施され、視覚的にも覚えやすくなっています。

✔️ 日常生活で時計の仕組みを学べる

生活の中で自然と時計の使い方を覚えられます。

この時計は、単なる知育時計だけでなく、実用的な掛け時計としても使用可能です。4~5歳頃から使い始め、学校での本格的な時計学習に備えることができます。

くもん出版(KUMON PUBLISHING) スタディクロック

✔️ 色分けされた短針と長針

短針は「時」の数字と同じ赤色、長針は「分」の数字と同じ青色で色分けされており、視覚的に理解しやすいです。

✔️ 分数目盛り

外周には0〜59までの分数目盛りがあり、分の読み方も自然に学べます。

✔️ 簡単に時刻がわかる仕組み

針が指している数字の色と同じ色を読むだけで、時刻が簡単に分かります。

✔️ 時間表記が分かりやすい

数字と数字の間に時間表記があり、短針の位置が一目で分かりやすいです。

対象は3歳以上で、幼児期から小学校入学前後まで長く使えるアイテムです。時計の学習を楽しく、自然に進めることができます。

セイコー(SEIKO) 知育時計 ドラえもん

✔️ マグネット式プレート

外周の窪みに付属のマグネット式プレートをはめ込むことができ、プレートには分数表示が書かれており、楽しく学習ができます。

✔️ 日常活動との連携

付属のシールをプレートに貼ることで、「ごはん」や「おふろ」などの日常活動と時間を結びつけて学べます。

✔️ 読みやすい時針と分針

時針と分針が数字と同じ色になっているため、子どもが時刻を簡単に読み取れます。

この知育時計は、時間の感覚や時計の読み方を学び始める未就学児から小学校低学年の子どもにおすすめです。子どもが自由にカスタマイズでき、遊びながら時計に親しむことができる点が大きな特徴です。

これらの知育時計は、お子さんの年齢や好みに合わせて選べるので、楽しみながら時計の読み方を学べる工夫がいっぱいです。

自作のものと市販のものをうまく組み合わせることで、もっと効果的に時間の学習ができますよ!

カスタマイズで更に効果UP!知育時計のアレンジアイデア

知育時計をさらに効果的に使うためには、カスタマイズが大切です。

以下のアレンジアイデアで、子どもの学習効果を高めましょう。

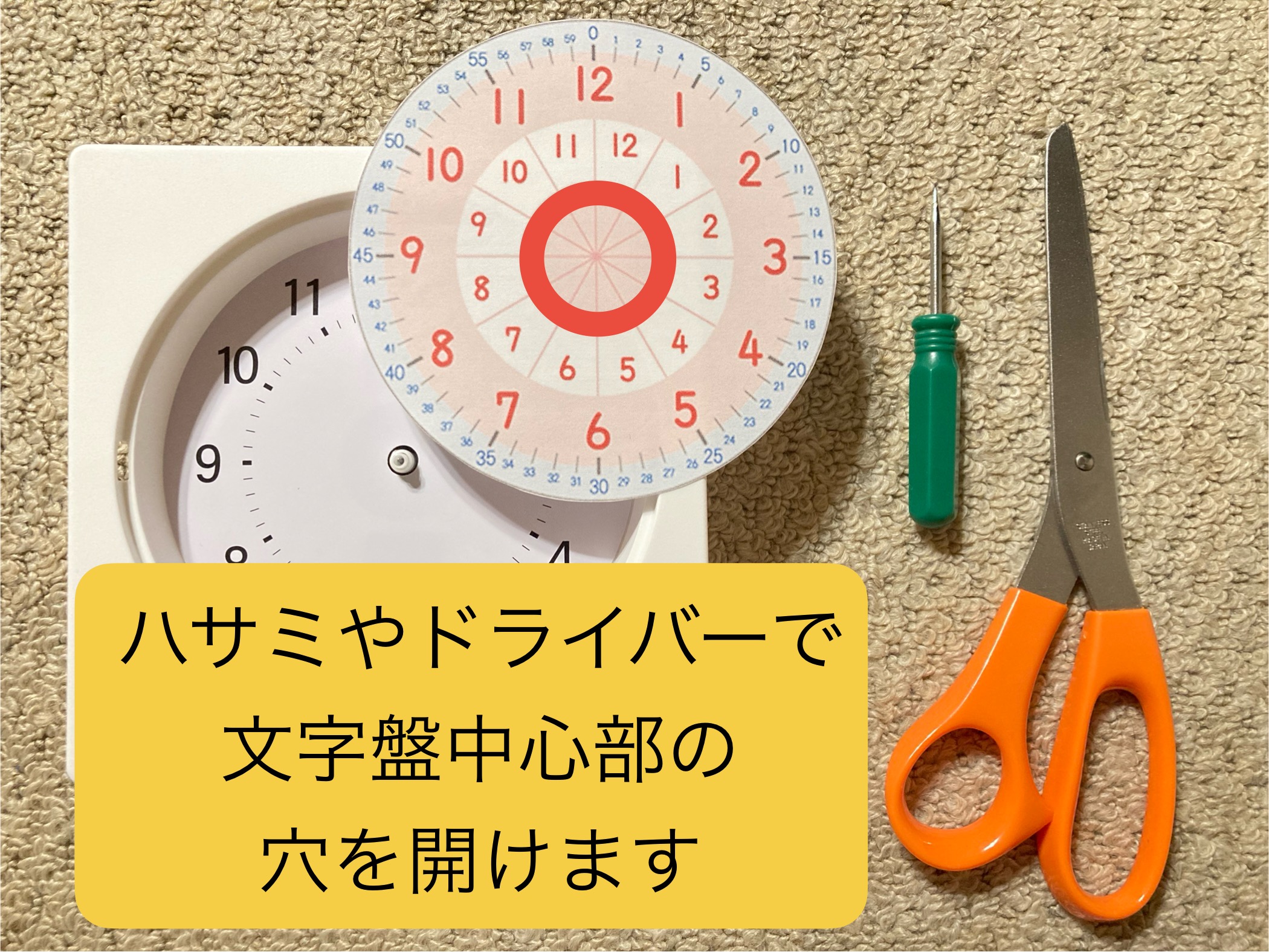

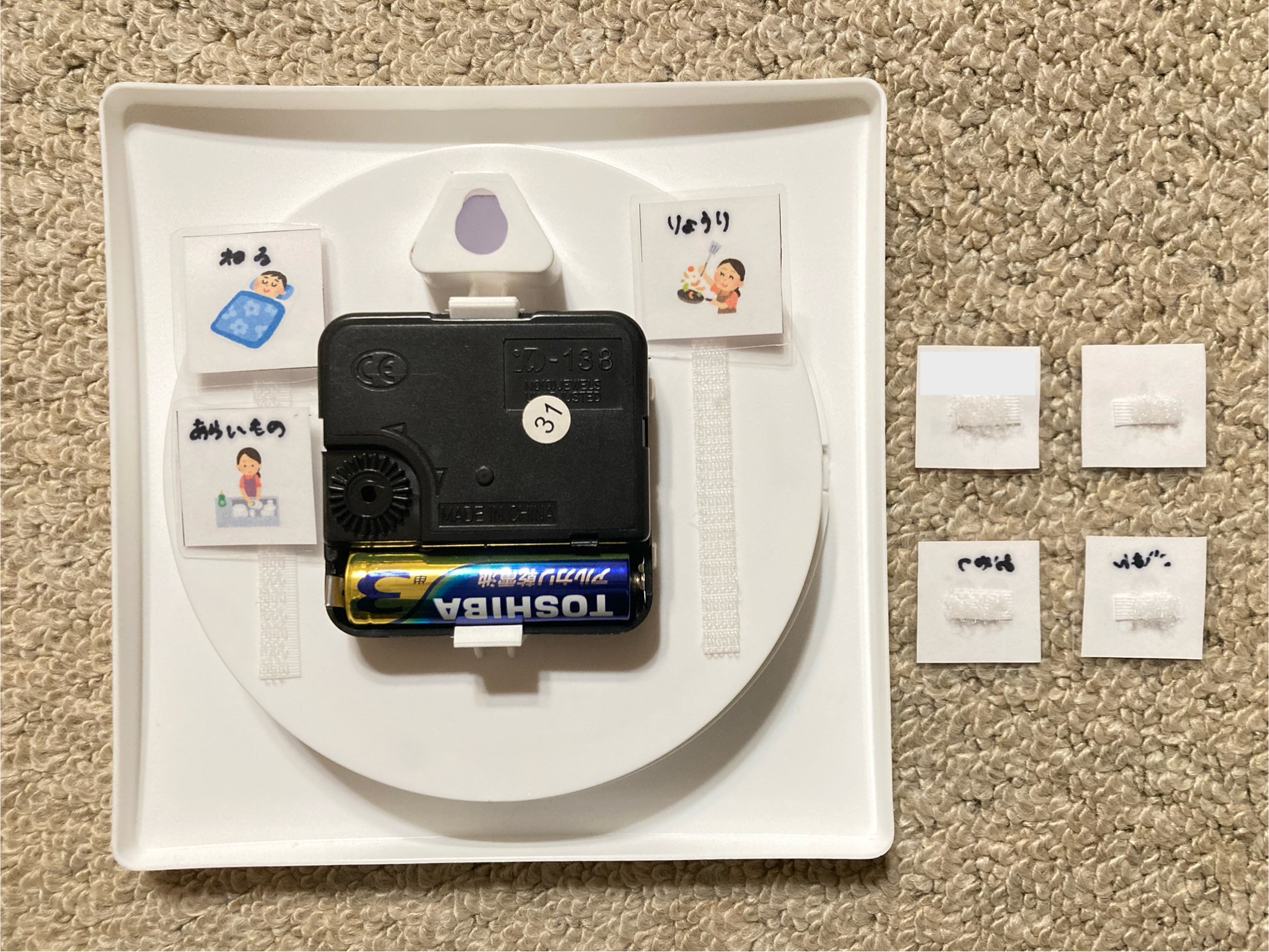

日常生活の重要な時間に特別なマーク(絵カード)をつける

マジックテープを5分ごとに貼って、行動の絵カードをつけられるようにしました。

マジックテープを5分ごとに貼って、行動の絵カードをつけられるようにしました。

食事時間や登園時間、就寝時間など、子どもにとって重要な時間に特別なマークをつけると、生活リズムを整えるのに役立ちます。

例えば、「長い針が『おやつ』のマークを来たらおやつの時間だよ」と教えることで、子どもが自然に時計を確認する習慣をつけられます。

合わせて読みたい

我が家で大活躍!子どもの成長を加速させる絵カード活用法

生活リズムを整える…知育時計を活用した時間管理のコツ

知育時計を使って、楽しく生活リズムを整える方法をご紹介します。

例えば、「長い針が12に近づくとお昼だよ」と伝えることで、時間と日常の活動を結びつけられます。

時計の大きさに合わせた⒉5cm×⒉5cmで絵カードを作っています。

時計の大きさに合わせた⒉5cm×⒉5cmで絵カードを作っています。

さらに、「長い針が12、短い針が3になったらおやつの時間だね」など、具体的な目印を示すと、子どもも理解しやすくなります。

子どもの日常で使う絵カードを用意しておくと伝えやすいです。

子どもの日常で使う絵カードを用意しておくと伝えやすいです。

時計を見る習慣がつくと、「今は何時?」と考える力が育ち、少しずつ時間の流れを意識できるようになります。

我が子は多動傾向があり、一つのことを続けるのが難しいことがありました。

しかし、この方法を取り入れることで、短い目標を決めて視覚的に確認しながら行動できるようになりました!

最初は親が声をかけながら進め、慣れてきたら「何時になったら○○しようね」と子ども自身に考えさせるのもおすすめです。

楽しみながら時間の感覚を身につけ、スムーズな生活リズムを作っていきましょうね。

楽しく学ぶ時間の概念…知育時計を使った声掛けのコツ

知育時計を活用すると、子どもが時間の概念を楽しく学びながら、生活リズムを整えることができます。

使わない絵カードは、裏側にマジックテープで貼り管理しています。

使わない絵カードは、裏側にマジックテープで貼り管理しています。

例えば、「夜8時になったらお風呂に入って、9時になったら寝る時間だよ」と具体的に伝えることで、時間と行動を結びつけやすくなりますね。

さらに、「長い針が12になったらスタートしよう」「短い針が7を過ぎたら朝ごはんだね」など、わかりやすい目印を使うと、子どもが自然と時計を見る習慣がつきます。

また、「あと5分でお片付けしようね」「長い針が3になったら遊びの時間が終わるよ」といった声掛けをすると、残り時間を意識する力も育ちます。

私も毎日「あと5分」「あと30分」と声をかけ続けるうちに、子どもが少しずつ時間の感覚をつかみ、自然と時間の概念を理解できるようになりました。

最初は一緒に確認しながら、少しずつ「今、何時かな?」と子ども自身に考えさせるのもおすすめです。

親子で楽しく時計を使いながら、時間の感覚を身につけていきましょう!

自作知育時計で叶える、楽しい学びと親子の絆

自作の知育時計は、子どもが時計に興味を持つきっかけになります。

親子で一緒に作ることで、楽しみながら学べるようになります。

さらに、子どもの好きなデザインや生活リズムに合わせて自由にカスタマイズできるので、特別な学習ツールができますよ。

費用も抑えられるし、オリジナルの知育時計ができるので、親子で楽しむことができますね。

合わせて読みたい

新しい環境でも安心!入学準備に役立つ視覚支援の工夫

合わせて読みたい

子どもの言葉が増える!PECSで楽しく学ぶコミュニケーション術